21

21

Rencontre avec Linder, reine du collage et icône des années punk

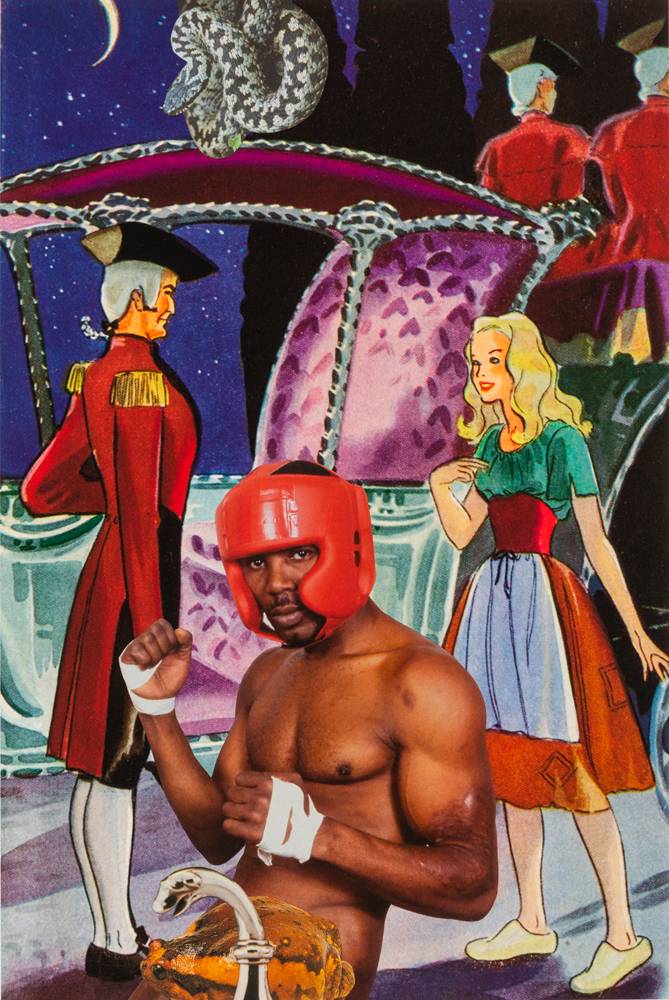

Icône des années punk et ancienne chanteuse du groupe Ludus, Linder s’est fait connaître dans le Manchester des années 70 par sa pratique du collage et ses performances transgressives. Aujourd’hui, après près de cinq décennies de pratique, la Britannique de 69 ans présente jusqu’au 6 mai à la galerie Andréhn-Schiptjenko, à Paris, de nouveaux collages inspirés par les contes de fées. Un corpus inédit où l’artiste poursuit ses interrogations sur les représentations du corps féminin et les tabous de notre époque. Rencontre.

Propos recueillis par Matthieu Jacquet.

Numéro : Vous présentez à la galerie Andréhn-Schiptjenko, à Paris, de nouveaux collages reliés par le sujet des contes de fées. Pourquoi vous être concentrée sur cette thématique ?

Linder : Lundi dernier, j’étais dans l’avion pour Manchester, et un groupe d’enfants n’arrêtait pas de parler d’aller à Disneyland. Pour moi, c’est une preuve immédiate du fait que ces histoires infiltrent nos esprits dès le plus jeune âge et font partie de notre inconscient collectif. Ces enfants-là parlaient de Disney, mais auparavant, les contes – surtout les plus anciens – ne servaient pas qu’à faire rêver. Ils alertaient sur les dangers du monde, les transgressions, les tabous, et faisaient bien plus peur que les films Disney, qui ont enlevé tous ces avertissements pour en faire des histoires édulcorées trop lisses. Pour moi, les zones grises sont justement la partie la plus intéressantes d’un récit, et celles des contes sont encore très d’actualité. Pendant que je travaillais sur Peau d’âne, une polémique a éclaté autour de la campagne publicitaire d’une grande maison qui mettait en scène des enfants dans des positions équivoques à côté d’un jugement sur la pornographie infantile. C’était assez fou de voir cette polémique surgir au moment même où je me plongeais dans ce conte dont le sujet est justement l’inceste entre un père et sa fille…

Parmi tous les contes que vous avez étudiés, Peau d’âne et Cendrillon vous inspirent tout particulièrement. Pourquoi ces deux-là ?

Cela fait longtemps que je m’intéresse à Peau d’âne. Je collectionne beaucoup les lobby cards, ces affiches promotionnelles que l’on trouve dans les halls des cinémas. J’en possède un certain nombre de Peau d’âne, que j’ai intégrées dans mes collages. Il y a sept ans, j’ai fait une performance à l’Institute of Contemporary Art de Londres inspirée par plusieurs récits, où deux performeurs portaient des peaux d’âne. Ça m’a bien plu de voir ces peaux se balader sur les marches de ce bâtiment historique ! Quant à Cendrillon, c’est l’un des contes les plus populaires au Royaume-Uni. Un jour, je suis tombée sur une édition illustrée de 1954 qui m’a frappée car on y voyait ses personnages féminins très clairement sexualisés. Alors, j’ai commencé à les assembler avec des images de magazines porno des années 50 pour parler de la vision de la femme à cette époque. Mon procédé est assez simple, en réalité : c’est un peu comme si je faisais une biopsie visuelle de tous ces documents historiques et que j’en tirais des expérimentations. Regardez les images qui sont sorties l’année où vous êtes né, vous verrez qu’elles disent beaucoup de la culture dans laquelle vous vous êtes construit, dès le plus jeune âge.

“De la même manière que nous coupions nos cheveux ou que nous déchirions nos vêtements, changer mon nom en Linder était une forme d’émancipation.”

Vous avez commencé votre carrière d’artiste au milieu des années 70 à Manchester, aux côtés des groupes punk et du label de musique Factory Records. Que vous rappelez-vous du monde de l’art et de la culture à l’époque ?

Tout était plus démocratique qu’aujourd’hui, d’ailleurs, avant la fin des années 70, on ne parlait pas de “monde de l’art”. Je viens de la classe ouvrière, j’ai grandi dans les années 50 et 60, où il n’y avait rien à faire durant mes journées, donc je passais mon temps libre à dessiner et à regarder les magazines que nous avions à la maison. Dans ma famille, je suis la seule à avoir continué mon apprentissage au-delà de 14 ans, jusqu’à étudier le graphisme, motivée par mon amour du dessin. Un soir, entre ma deuxième et ma troisième année à l’université de Manchester, je suis allée voir les Sex Pistols en concert et j’ai rencontré le groupe Buzzcocks, qui assurait leur première partie. Quand je leur ai dit ce que je faisais à la fac, ils m’ont répondu qu’ils cherchaient justement quelqu’un pour réaliser la pochette de leur premier single Orgasm Addict. De là, tout est allé très vite : j’ai fait des collages pour leurs flyers, leurs affiches… Cette nouvelle manière de créer était une vraie bouffée d’air frais. J’en avais tellement marre de souiller ma chambre avec de l’encre, de la peinture et des pigments !

En 2014, vous disiez au Guardian : “Faire du collage, c’est faire mal les choses pour les rendre bien.” Que vouliez-vous dire ?

Pendant mes études, j’étais très inspirée par le mouvement dada et le travail de l’artiste Jamie Reid [qui a dessiné le logo des Sex Pistols]. J’ai voulu utiliser des magazines, et les premiers qui me sont venus en tête étaient des revues féminines ou pornographiques. Je découpais les pages pour mettre un corps dénudé à côté d’un gâteau, d’un fer à repasser, et tout à coup, il se passait devant moi des choses que je n’aurais pu obtenir en dessinant. Et effectivement, ce que je disais au Guardian par rapport au collage se voit particulièrement dans mon travail autour de Cendrillon, quand je pioche ces images glamour, très soft porn, pour les mêler à des illustrations de contes. Cette rencontre improbable finit par aboutir à un moment de résolution, comme quand on résout une équation. Je sais que réunir ces différents éléments racontera une seconde histoire, puis une troisième, une quatrième, etc. Quand l’équation me semble résolue, j’arrête de travailler sur mon collage.

Pourquoi avoir choisi le nom énigmatique de Linder ?

Quand j’ai réalisé mes premiers collages sous ce nom en 1976, tout le monde était choqué d’apprendre que j’étais une femme, et ça me plaisait bien. J’avais envie de leur répondre : “vous n’avez aucune preuve que je ne suis pas un homme !” (rires). Linder est la version allemande de mon prénom Linda, que j’ai remplacée, un jour, quand j’étais jeune. M’affranchir de mes origines irlandaises et du patronyme de mon père, que j’adore par ailleurs, était très libérateur. De la même manière que nous coupions nos cheveux ou que nous déchirions nos vêtements, c’était une forme d’émancipation.

“À Manchester, dans les années 70, j’étais la seule femme à entrer dans les sex-shops et dès que je passais la porte, tous les hommes sortaient.”

C’est justement dans les années 70 qu’est née la deuxième vague du féminisme, et que la critique de cinéma Laura Mulvey théorisait le male gaze, ce “regard masculin” posé sur les femmes dans les œuvres visuelles. Vous qui avez fait vos débuts à cette période, aviez-vous déjà ces conversations à l’époque?

En 1970, j’avais 16 ans. Le Peau d’âne de Jacques Demy est sorti au cinéma, et la deuxième vague du féminisme a commencé. Nous avons alors repensé tout ce que nous avions lu et vu : les livres de notre enfance, les images, les magazines féminins de nos mères… c’était le moment de recâbler nos cerveaux en quelque sorte. Découvrir toute cette littérature féministe dès cet âge-là était assez dingue pour moi, un peu comme une drogue. D’autant plus qu’à l’école, et même durant mes études supérieures en art, j’étais la fille marginale, la seule qui lisait ces livres dans ces environnements très conventionnels. La première personne avec qui j’ai pu partager cette curiosité était Morrissey [le chanteur du groupe The Smiths] : comme nous avions les mêmes références, nous pouvions avoir des débats éclairés, nuancés. C’était aussi le premier de mon entourage à s’intéresser autant au “camp”, à une époque où la société était encore très genrée et où le mot “queer” était prononcé avec dégoût, directement associé à la pédophilie…

Aujourd’hui, à l’ère numérique, trouvez-vous autant d’inspiration sur Internet ? Est-ce que vous scrollez sur les réseaux sociaux pour trouver la source de vos collages, par exemple ?

Non, non, non et non ! Pour moi, c’est comme recevoir une image à travers une paroi de verre : même si elle est sublime, la connexion n’est pas la même. Quand on a le papier dans les mains, on a la sensation tactile, l’odeur… c’est un rapport presque sensuel. D’ailleurs, plus le livre est ancien, plus ça me parle. Parfois je blague en disant que je peux dater un livre en l’ayant dans les mains, mais c’est un peu vrai, selon si la reliure est bon marché ou non, si la trame d’impression se voit beaucoup, si le papier a moisi… Certains peuvent me trouver folle, mais je suis vraiment attachée aux objets. D’ailleurs, quand j’ai vu mon fils grandir dans les années 90, que nous avons eu notre premier ordinateur à la maison et que tout a commencé à devenir plus immatériel, je me suis dit que votre génération allait connaître un vrai manque kinesthésique. Que vous auriez besoin de remplir ce vide par du concret et des objets lourds, comme pour sentir que vous pouviez encore avoir un contrôle sur votre vie.

“La médiatisation du mouvement punk en a fait un cliché qui a conduit les vrais punks à s’en affranchir assez rapidement”

On vous a souvent qualifiée de “punk”, mais il y a quelques années, vous disiez au magazine i-D ne pas l’être, et que le mouvement avait fait son temps. Pourquoi ?

Dans un de ses livres, le chanteur de jazz George Melly analyse la façon dont de nouveaux mouvements émergent constamment mais restent purs voire subversifs très peu de temps, avant que d’autres ne se les réapproprient. C’est le cas pour chaque génération : ce sentiment de nouveauté qui vient avec la naissance d’un mouvement, en musique par exemple, est très bref et ne laisse pas beaucoup de temps d’incubation. On pourrait se dire “tout est la faute des réseaux sociaux aujourd’hui”, mais déjà en 1976, les médias se sont jetés très rapidement sur le punk en filmant et photographiant tous ces gens qui portaient un look étrange. Dans les banlieues et les villages, de nombreux jeunes se sont alors mis à se teindre les cheveux en bleu, à porter des épingles à nourrice en boucles d’oreille… Ils prenaient l’apparence des punks sans en adopter le mode de vie ni les valeurs. Même des groupes de pop-rock comme The Stranglers ont sauté sur la tendance sans être réellement punks. Cette médiatisation a fait du mouvement un cliché qui a conduit les vrais punks à s’en affranchir assez rapidement.

Il paraît difficile d’être plus subversif et radical désormais que dans les années 70 et 80. Pensez-vous que de nouveaux mouvements proches de l’esprit punk pourraient émerger aujourd’hui, chez les nouvelles générations ?

Je prie pour cela ! Je peux me tromper, mais si un mouvement radical était en train de se développer, je pense que je n’en saurais rien aujourd’hui car ça n’apparaît pas dans mon feed ! D’ailleurs je ne pense pas que cela pourrait émerger sur nos réseaux sociaux, ou même sur nos écrans. Tout ce que j’espère, c’est que d’autres pourront trouver cette radicalité. Récemment, je pensais au fait qu’aujourd’hui, on oublie souvent l’importance de l’ennui, qui est en soi une chose très radicale. Alors arrêtons d’être productifs ! Embrassons le néant ! Nous n’en avons plus l’habitude, mais la solution est peut-être là. Donc je vous retourne la question : pensez-vous que votre génération puisse encore être radicale ?

Linder, “The Groom”, jusqu’au 6 mai 2023 à la galerie Andréhn-Schiptjenko, 56, rue Chapon, Paris 3e.

Dès vos débuts, votre pratique visuelle était assez transgressive, attaquant de front des tabous de l’époque. En 1978, vous avez également fondé votre propre groupe post-punk, Ludus, qui a d’ailleurs inspiré The Smiths. Comment votre musique et vos collages étaient-ils reçu à l’époque ?

Dans les années 70, de nombreux mouvements radicaux émergeaient dans le monde entier sans qu’on le sache. Le mien, c’était le label Factory Records : je connaissais bien leur dessinateur Peter Saville, qui était dans la même promotion que moi. Nous formions une vraie communauté d’amis qui se retrouvait au milieu de la semaine, au Hacienda [club mythique de Manchester]. Il faisait froid, le club était vide, le système son était pourri, et moi je montrais mes collages pornos là-bas. Beaucoup de personnes qui venaient se demandaient “mais qu’est-ce qui se passe ici ?”. Ça faisait partie de notre rébellion. Et puis un jour, en 1981, j’ai fait avec Ludus cette fameuse performance au Hacienda, vêtue d’une robe en viande, avant d’enlever ma jupe pour révéler le gode noir que je portais en-dessous…

“Mes collages, c’est comme si je faisais une biopsie visuelle de tous ces documents historiques et que je vous livrais des expérimentations.”

En effet, que cela soit avec les godes ou les images pornographiques, le sexe explicite a très vite été au centre de vos créations. C’était encore très rare pour un artiste, qui plus est une femme…

Quand j’ai commencé à utiliser la pornographie, il n’y avait que deux sex-shops à Manchester et ils n’étaient pas bien grands. J’étais la seule femme à y entrer. Dès que je passais la porte, tous les hommes sortaient. D’ailleurs, un des propriétaires me détestait car je faisais fuir sa clientèle. À l’époque, ces boutiques devaient se montrer attentives à la protection de l’enfance et des familles pour ne pas être fermées par la police, donc quand j’ai commencé à acheter des sex-toys pour mes performances, je devais les demander aux vendeurs. Je venais même accompagnée d’un de mes amis gay pour qu’il les demande à ma place (rires) !

Après près de cinquante ans passés à collectionner tous ces magazines, livres et affiches pour vos collages, où les rangez-vous aujourd’hui ?

Grâce au scalpel de chirurgien que j’utilise, je découpe très proprement le papier et l’abîme très peu, ce qui me permet de garder tous mes matériaux après utilisation. Donc aujourd’hui, on peut dire que je me suis constitué une bonne collection ! Elle est parfois très en désordre, mais ça me plaît aussi d’avoir devant moi toutes ces grandes piles de magazines. Instinctivement, je sais grosso modo où retrouver mes sources, et le fait, parfois, de me tromper provoque des découvertes, ce qui est aussi intéressant – un peu comme jouer avec les algorithmes. Le matériau le plus ancien que j’ai date du début du 20e siècle, ce qui, au total, me fait bien un siècle d’archives, entre publicités, livres, encyclopédies… Tout ce corpus me sert encore aujourd’hui, et notamment, quand le réalisateur David O. Russell m’a invitée en 2020 à travailler sur son film Amsterdam, pour créer les œuvres accrochées chez le personnage qu’interprète Margot Robbie durant l’entre-deux guerre. Je me devais d’être rigoureuse historiquement, donc je suis allée fouiller dans ma collection pour trouver des images auxquelles aurait eu accès une femme belge qui travaillait sur les champs de bataille pendant la Première Guerre mondiale.