1

1

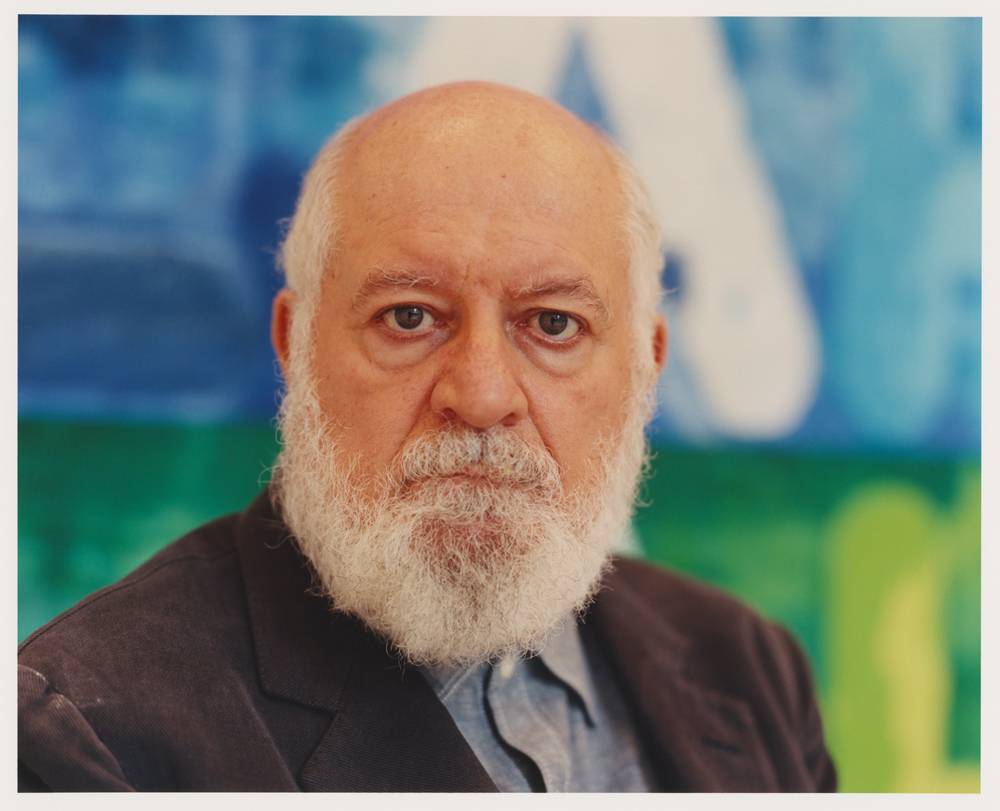

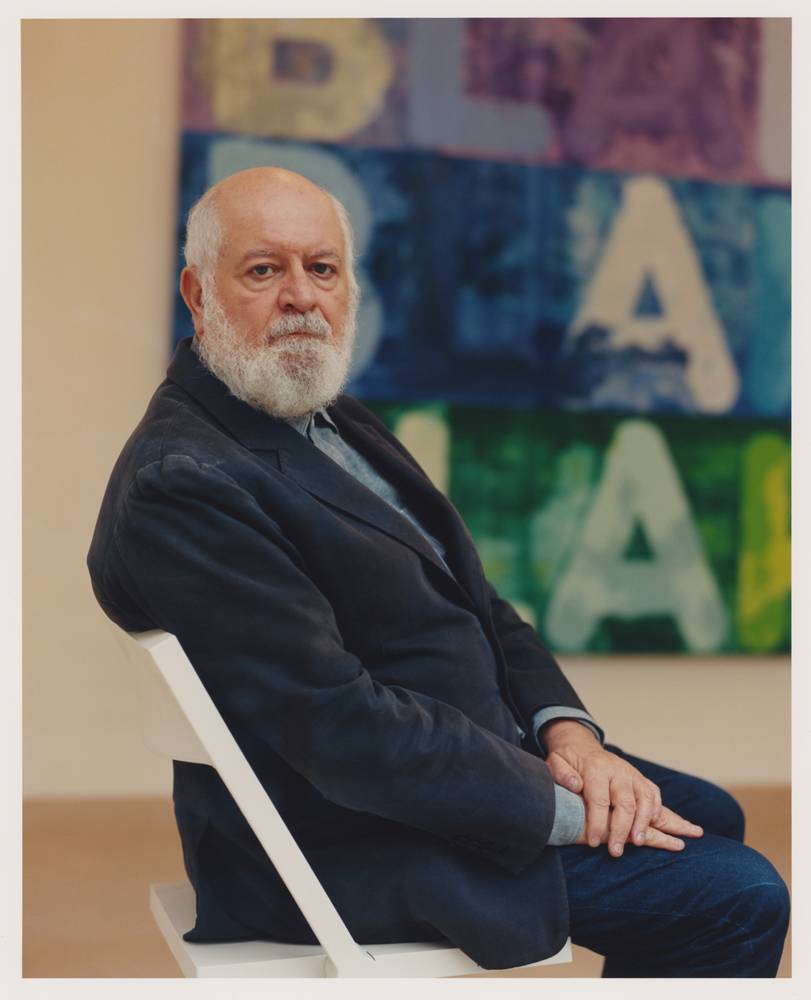

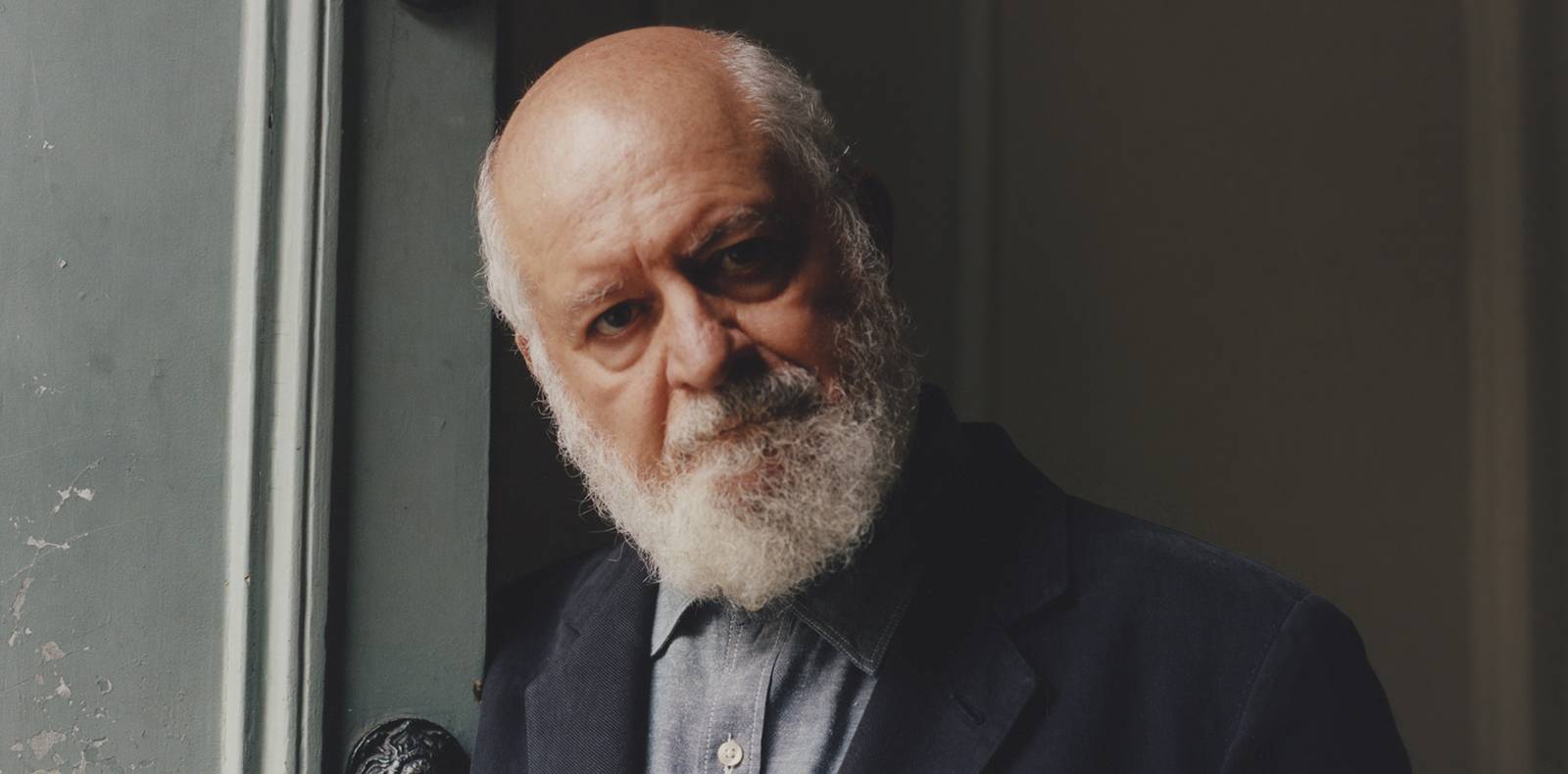

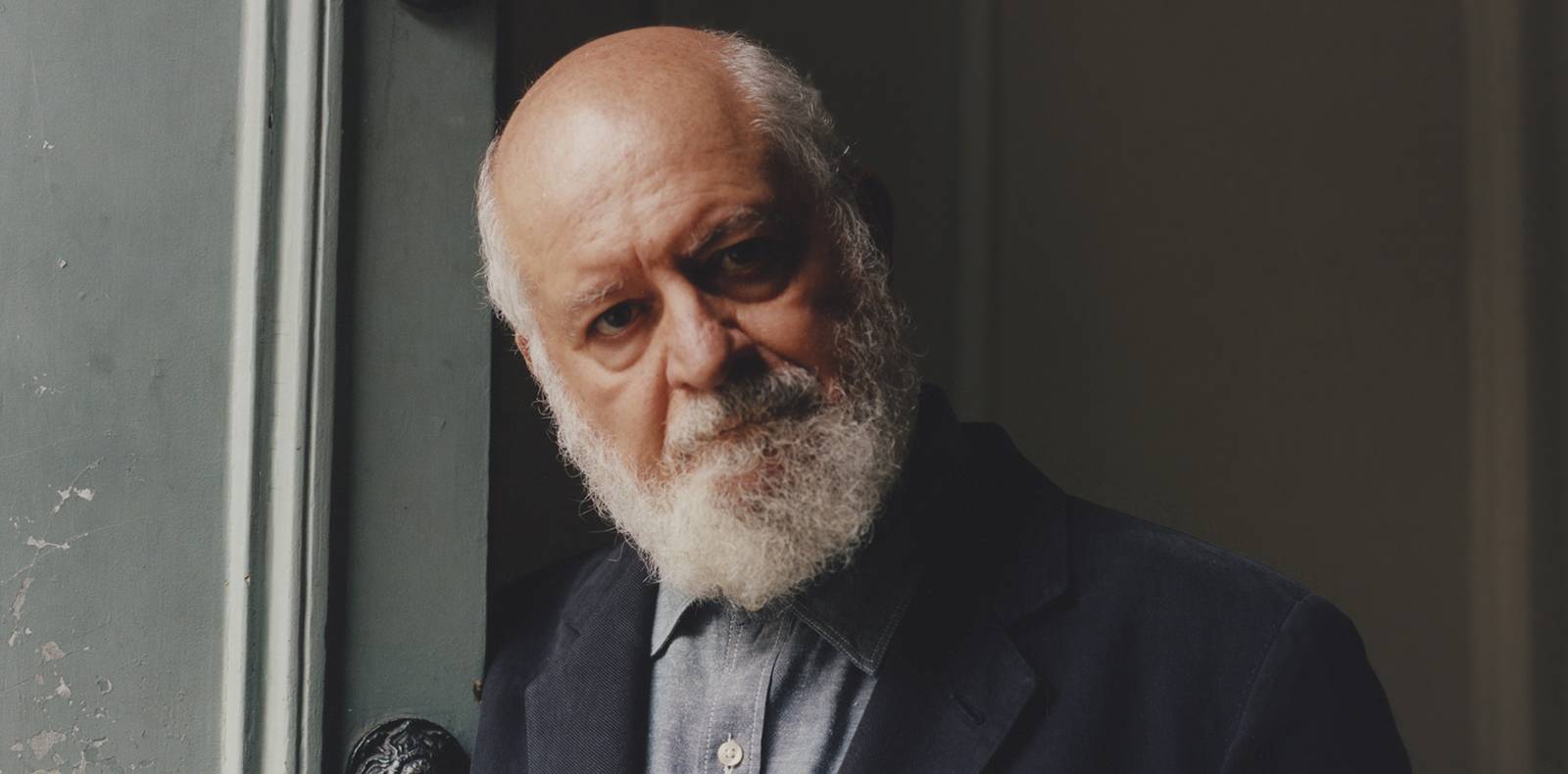

Rencontre avec le galeriste Massimo de Carlo : “Dans l’art comme les affaires, Paris a retrouvé sa fière allure.”

Pour la nouvelle copublication de Numéro art et Paris+ par Art Basel, rencontre avec le galeriste Massimo De Carlo, qui défend depuis plus de trente ans des artistes majeurs tels que Maurizio Cattelan, Rudolf Stingel et Yan Pei-Ming. L’Italien aujourd’hui âgé de 67 ans retrace sa carrière, de l’ouverture de sa première adresse à Milan en 1987 à son expansion à Paris et son nouvel espace londonien.

En collaboration avec Paris+ par Art Basel.

Aujourd’hui installé à Milan, Londres, Hong Kong, Paris et Beijing, le galeriste Massimo De Carlo s’était, dans sa jeunesse, promis à un tout autre destin. “Quand j’ai commencé à travailler, à la fin des années 1970, je ne m’intéressais qu’à la musique et au cinéma”, se souvient-il. L’art était le dernier de mes soucis.” Il est alors organisateur de concerts, “pour une structure à but non lucratif liée à l’université de Padoue, la ville où j’ai grandi”. Sa première découverte dans le monde de l’art, il la doit au Centre Pompidou, à Paris, qu’il arpente dès son ouverture en 1977. “N’exagérons pas, cela n’a pas été une révélation, mais j’ai définitivement été intrigué. Ma curiosité s’est mise en branle.” L’année suivante, la musique le conduit à New York. “J’ai pu voir Guernica au MoMA, avant qu’il ne reparte en Espagne. Très impressionné, je suis revenu en Europe avec ces images très vivaces.” Salvador Dalí, Gustav Klimt, Francis Bacon, voilà, à l’époque, ses peintres de prédilection.

“L’exposition de Mario Merz a changé ma perception de l’art : je le pensais réduit à la peinture, à l’académisme des musées. Une voiture considérée comme une œuvre ? Voilà l’équivalent, en art, de ce que j’aime en musique, me suis-je dit.” – Massimo de Carlo

Il commence alors une “petite collection en 1982 : une première implication directe dans l’art, qui a sans doute été décisive. Bien sûr, en tant que collectionneur, j’ai fait de petites erreurs. Petites par l’argent, grosses par les noms. Mais je possède toujours la première pièce que j’ai achetée, une broderie noir et blanc d’Alighiero Boetti.” L’artiste mythique figure, aujourd’hui encore, au premier plan de son catalogue. Un ami, galeriste à Milan, a besoin d’un coup de main ? Il devient son assistant, au début des années 1980. “Et soudain, j’ai choisi de mettre ma passion pour la musique de coté.” En 1984, il visite l’exposition de Mario Merz au Palazzo delle Esposizioni de San Marino. “C’est là qu’a lieu la véritable épiphanie. Je vois, à côté d’un de ses igloos, une Mercedes ! Cette exposition a changé ma perception de l’art : je le pensais réduit à la peinture, à l’académisme des musées. Une voiture considérée comme une œuvre ? Voilà l’équivalent, en art, de ce que j’aime en musique, me suis-je alors dit.”

Quand il ouvre sa première galerie, à Milan, en 1987, c’est cette ligne qu’il décide de suivre. Olivier Mosset essuie les plâtres de la première exposition. “J’ai fait mien l’un de ses aphorismes : « Une peinture est finie quand elle est vendue à un collectionneur. » Mais j’ai toujours une de ses toiles dans ma collection d’œuvres invendues”, s’amuse-t-il. Avec leur ami commun, John M. Armleder, il discute de John Cage, de Fluxus, de musique minimale. En défendant des plasticiens comme Felix Gonzáles-Torres, Cady Noland, General Idea ou Alighiero Boetti, il s’efforce de préserver cet état d’esprit hautement expérimental. “Disons que j’ai suivi cette ligne pendant 15 ans. Jusqu’à ce que je comprenne : être galeriste, c’est un peu plus complexe. À la fin des années 1980, l’arte povera était la queue de comète de la fantastique liberté qui régnait dans l’Italie des années 1970, et avait permis tellement d’expériences dans la musique, le théâtre. Ce mouvement était sur sa fin.”

“Les artistes sont les héros, et cela s’entend : ils aiment qu’on aille dans leur sens.” – Massimo de Carlo

Il parvient cependant à dénicher des feux follets bien d’aujourd’hui, à l’instar de Maurizio Cattelan, qu’il promeut toujours. “Par chance, il vient de Padoue, comme moi. Il venait de temps en temps voir les concerts que j’organisais et se débrouillait toujours pour ne pas payer !” Dès 1992, il lui offre une exposition. “Trente ans de ce que j’appellerais une amitié, avec beaucoup d’interlude”, ironise-t-il. Les artistes sont les héros, et cela s’entend : ils aiment qu’on aille dans leur sens.” Entre les lignes, on perçoit que cela n’a pas été rose tous les jours. Il ne semble pas en vouloir à Maurizio Cattelan de l’avoir scotché au mur, deux heures durant, en 1999, pour une exposition de légende. Au début des années 2000, Massimo De Carlo doit se rendre à l’évidence : “Être galeriste, c’est aussi un business quelque fois malheureusement.” Il élargit donc son horizon – sans planifier de stratégie, mais à travers de légers glissements, “en choisissant des artistes qui, dans l’obscurité, envoient des signaux vers le futur”, comme le peintre Yan Pei-Ming. Plus que jamais, le galeriste devient à ses yeux “un sismographe des temps présents”.

Parmi les premiers galeristes du continent à traverser la Manche, il ouvre à Londres dès 2008. En 2016, cap sur Hong Kong. Le succès est largement au rendez-vous pour ce membre du comité de sélection de Art Basel Hong Kong, “notamment pour des artistes comme Wang Yuyang, Lu Song ou Lee Kit”. Juste après un déménagement dans l’historique Pedder Building cet automne, la galerie vient aussi d’ouvrir, en contrepoint, un espace à Beijing. Elle y montrera les artistes en manque de visibilité en Asie, rejoints par quelques Chinois, “pour essayer de comprendre comment fonctionnent les collectionneurs de ce pays. Ils restent très énigmatiques, capables de réserver d’incroyables surprises. Chaque année, leur curiosité se confirme. Comme leur bonheur à se confronter au marché mondial”.

“Paris est probablement la ville d’Europe la plus intéressante aujourd’hui, pour les institutions comme pour les affaires. Elle a retrouvé sa fière allure.” – Massimo de Carlo

Quant à Paris ? Il le reconnaît, “c’est probablement la ville d’Europe la plus intéressante aujourd’hui, pour les institutions comme pour les affaires. Elle a retrouvé sa fière allure”. Cela tombe bien : il y a ouvert, en 2021, un autre espace, Pièce unique, sur le concept imaginé rue Jacques-Callot, dans le sixième arrondissement, par Lucio Amelio. “Nous sommes si fiers d’avoir pu reprendre cette marque ! Amelio était probablement le meilleur galeriste d’Europe.” Il n’a rencontré qu’une fois “ce vieux baron de l’art. Il m’a salué en me disant simplement : « Ah, c’est toi Massimo ! ».” Un adoubement laconique, mais un adoubement. Téléportée rue de Turenne, dans un espace de pierres nues réhabilité par Kengo Kuma, Pièce unique revisite de façon contemporaine son concept : un artiste, un espace, une œuvre. “L’année dernière, on a changé 26 fois l’installation. Cette année, 54 rotations ! Le principe est vraiment intéressant. Être confronté à une œuvre d’art est l’un des moments les plus énigmatiques que puisse vivre un être humain. Rester devant quelque chose d’inanimé, l’attrait et la tension que cela suscite, tout cela est un magnifique mystère. Et c’est fascinant de voir ce moment intime se dérouler dans la rue.” Cela a été décisif pour le choix de l’emplacement. Après avoir hésité pour le quartier de Matignon, De Carlo a opté pour le Marais, “plus vivant. Une décision de business, motivée par une sensibilité à la réalité qui nous entoure.”

Aurait-il des envies d’étendre ses affaires à Paris ? C’est déjà le cas, précise-t-il, à travers des expositions hors les murs comme celle de Carla Accardi, montée pour la première édition de Paris+ par Art Basel à la Maison La Roche, bijou du Corbusier – le genre d’opérations exceptionnelles qu’il compte renouveler, “bel exemple de façon dont l’art dialogue avec l’architecture”. Car voilà sans doute l’un de ses mantras. Le white cube, très peu pour lui ! “La qualité des espaces architecturaux est une des lignes de force de nos activités.”

“On en a fini avec le cliché de l’espace minimaliste, où l’art devrait être le seul acteur.” – Massimo de Carlo

Dans chaque ville, Massimo De Carlo investit des sites chargés d’âme. À Milan, il occupe depuis 2019 la Casa Corbellini-Wassermann, icône de l’architecture des années 1930, riche de marbres et boiseries. “On en a fini avec le cliché de l’espace minimaliste, où l’art devrait être le seul acteur”, assure-t-il. À Londres, il vient de restaurer un appartement de Mayfair, dont il a fait peindre les murs d’un lumineux vert d’eau : la couleur originelle de cet appartement de 1723, déniché en sale état. “C’est peut-être trop vert ? Qu’importe, on est heureux de l’avoir fait ! Nos artistes raffolent de ce genre de contexte, et c’est tout ce qui importe.”

La galerie Massimo De Carlo est aujourd’hui basée à Milan, Londres, Hong Kong et Paris et dispose également d’un pop-up à Beijing. Massimo De Carlo fait partie des secteurs Galleries et Kabinett de la prochaine édition d’Art Basel Miami Beach, du 1er au 3 décembre 2022.