11

11

Qui est Emma Reyes, l’artiste colombienne aux toiles luxuriantes, récemment redécouverte ?

La vie de cette artiste colombienne analphabète, née en 1919, qui grandit dans un orphelinat catholique, est des plus romanesques. À l’âge de 18 ans, Emma Reyes s’échappa de l’institution où elle était enfermée et, à partir de la trentaine, se mit à la peinture. Elle finit ses jours à Périgueux où une école porte désormais son nom et où elle peignit, en 1988, une fresque murale de 14 mètres de longueur dans la bibliothèque municipale. La fascination suscitée par sa vie et son œuvre conduit aujourd’hui à la redécouvrir : la galerie Crèvecœur lui offre une merveilleuse exposition jusqu’au 29 novembre 2025.

Par Éric Troncy.

Une œuvre extravagante longtemps restée confidentielle

En 1947, la jeune Emma Reyes, peintre et écrivaine colombienne née en 1919, débarquait à Paris. Elle arrivait en France après avoir obtenu une bourse de la Fondation Roncoroni pour étudier à l’académie André-Lhote. Sur le bateau qui la conduisait à Paris, elle rencontra celui qui, quinze ans plus tard, deviendrait son mari, le médecin Jean Perromat. Née à Bogotá et décédée en 2003 à l’âge de 84 ans, fille illégitime d’un père inconnu, abandonnée sur le quai d’une gare par sa mère, ayant grandi dans un couvent colombien d’où elle s’enfuit à sa majorité, Emma Reyes, analphabète, qui n’avait alors pas encore 30 ans, était déjà obsédée par une idée : “Je vais faire des tableaux, de ceux qu’on accroche sur les murs.”

Vingt ans après sa mort, tandis que son nom était sorti des esprits – ou n’y était jamais vraiment entré –, elle revient, semble-t-il, en France, à Paris. Et l’on découvre, un peu abasourdis, son œuvre extravagante, restée globalement confidentielle jusqu’alors, au travers de toute une série d’expositions.

La galerie Crèvecœur lui offre une extraordinaire exposition à Paris

Au musée d’Art moderne et contemporain de Genève (MAMCO), ce sont plusieurs tableaux des années 80 et du début des années 90 qui furent présentés d’octobre 2023 à janvier 2024. Au CAPC de Bordeaux, ce sont quelques toiles qui, cette fois, sont exposées depuis le mois de mars et pour deux années à la faveur d’un “accrochage dans l’accrochage”.

L’exposition d’été du musée d’Art et d’Archéologie du Périgord, Emma Reyes, une artiste haute en couleur, a elle aussi mis en valeur quelques-unes des 209 œuvres que Reyes avait léguées aux collections de ce musée. Mentionnons encore que l’une de ses peintures parut dans l’exposition générale de la dernière Biennale de Venise, et enfin, les trois espaces de la galerie Crèvecœur, à Paris, lui offrent aujourd’hui une extraordinaire exposition – elle n’en avait pas eu depuis son décès.

Bref, tout à coup diverses opportunités de voir le travail d’une artiste dont on ne savait pas grand-chose se font jour, et ce surgissement n’est pas dû à un phénomène surnaturel, plutôt à la passion de la petite nièce par alliance de l’artiste, Stéphanie Cottin, désormais présidente de l’Association Emma Reyes, et à l’engagement de deux jeunes galeristes.

Emma Reyes : une enfance dans un couvent colombien à rêver le monde extérieur

Emma Reyes est donc née à Bogotá en 1919, de père inconnu. Elle fut abandonnée sur le quai d’une gare par sa mère, puis placée, ou plutôt enfermée, avec sa sœur Helena, dans un couvent catholique des sœurs auxiliatrices situé non loin de la capitale colombienne, où la broderie fut, durant son adolescence, sa principale occupation. Pour elle, le monde extérieur est alors quelque chose de totalement abstrait : elle ne sort pas, et ne le connaît que par le récit qu’en font les nouvelles filles qui entrent au couvent.

“J’ai passé mon enfance dans un couvent sans jamais en sortir”, confiait-elle à la journaliste Gloria Valencia de Castaño en 1976. “Je vivais dans un monde de rêve, d’abstraction, car tout ce qui se passait en dehors du couvent, nous l’appelions ‘le monde’, comme si nous vivions sur une autre planète. Naturellement, ce manque a développé en nous un énorme imaginaire, et notre imaginaire est devenu fou. Nous allions jusqu’à imaginer que les arbres du dehors étaient de couleur différente, que les gens avaient d’autres formes, et l’angoisse au sujet de ce qu’il y avait à l’extérieur était telle qu’un jour, j’ai décidé de m’échapper.”

Le mythe Emma Reyes

Elle trouva, en effet, l’opportunité d’une fuite à l’âge de 18 ans, et sauta dans un train pour Bogotá : “Tout était si irréel… car je n’avais jamais vu un train, ni un tramway, ni une automobile.” Elle raconte cette fuite dans ses mémoires, et cette enfance rocambolesque et tragique, dans Memoria por correspondencia (livre qui parut en 2012 et devint, cette année-là, le livre le plus vendu de Colombie). Et cette enfance fut si exceptionnelle qu’une série de quatorze épisodes lui fut consacrée en 2021 par la télévision colombienne : Emma Reyes – La huella de la infancia [Emma Reyes – L’empreinte de l’enfance].

Au siècle dernier, on était fondé à s’interroger lorsque l’histoire de la vie d’un artiste prenait plus de place que son œuvre, et offrait au récit des points d’accroche bien plus excitants que le passage de la figuration à l’abstraction, ou l’abandon soudain de la couleur… Mais au 21e siècle, ces histoires ont pris de l’importance. La journaliste du quotidien Les Échos, Judith Benhamou-Huet, en faisait le constat il y a déjà une vingtaine d’années : “Dans le marché de l’art tel qu’on le connaît aujourd’hui, la lecture de l’œuvre d’un artiste peut se faire aussi au regard du mythe que l’on va pouvoir lui associer”, écrivait-elle dans le livre Art Business (2) qu’elle publia en 2007.

Ce mythe, indiscutablement, trouva dans la vie d’Emma Reyes une succession ininterrompue d’occasions de s’exprimer – rappelant, peut-être, qu’on peut attendre des artistes que leur vie soit tellement différente des nôtres, et que leur fantaisie, y compris lorsqu’elle est cruelle, nous venge du train-train des nôtres.

“Je vivais dans un monde de rêve, d’abstraction, car tout ce qui se passait en dehors du couvent, nous l’appelions ‘le monde’, comme si nous vivions sur une autre planète.” – Emma Reyes en 1976.

Emma Reyes vécut au Paraguay (le cœur de l’Amérique du Sud), parcourut l’Argentine, travailla dans un cabinet d’architectes à Buenos Aires, vécut à Washington, participa à l’organisation de la première exposition monographique de Frida Kahlo, séjourna à Mexico où elle enseigna à l’école des beaux-arts, s’installa à Rome dans les années 50, fut un temps la compagne d’Alberto Moravia, fréquenta l’intelligentsia romaine, et s’installa finalement en France en 1960…

Il n’est pas un instant de sa vie qui délaisse la fabrication du mythe – y compris son exposition actuelle à la galerie Crèvecœur, sise au n° 9 de la rue des Cascades, à Paris. Une ville où elle exposa en 1967, c’était alors la galerie de Beaune. De son vivant, elle n’eut pourtant que quatre expositions dans des galeries françaises, où personne ne la représenta au long cours.

Une relation curieuse entre l’homme et la nature

La galerie Claude Bernard le fit pourtant dans les années 60, mais elle représentait aussi Fernando Botero. Cet ami de Reyes lui prêta son atelier de la rue Monsieur-le-Prince, débattit avec elle du bien-fondé de la couleur dans ses toiles, mais refusa cependant que sa galerie représente un autre artiste colombien que lui-même. Alix Dionot-Morani et Axel Dibie, qui fondèrent la galerie Crèvecœur, mesurèrent l’étendue du mythe de Reyes lorsque, ayant découvert son œuvre il y a deux ans, ils partirent à Cali, en Colombie, rencontrer une famille qui possède une grande quantité de toiles de l’artiste.

“Depuis le début, nous faisons un travail d’investigation, et nous avons découvert l’œuvre de Reyes à Cali, car cette famille possède des toiles allant de 1953 à 2000. Il y avait une vraie variété et, pour nous, la possibilité de voir toutes les séries expérimentées par l’artiste.” Et d’autres choses, tandis que, explorant les archives, ils tombèrent sur un tas d’objets inattendus. Par exemple un portrait d’Emma Reyes exécuté par Paul Thek (1933-1988), ou le livre d’or de son exposition rue de Beaune en 1967. À l’intérieur de ce dernier se succèdent les signatures de Jean Marais, Henri Cueco, Fernando Botero, Edmonde Charles-Roux et… Johnny Hallyday, qui signa : “Johnny Hallyday, chanteur yéyé”.

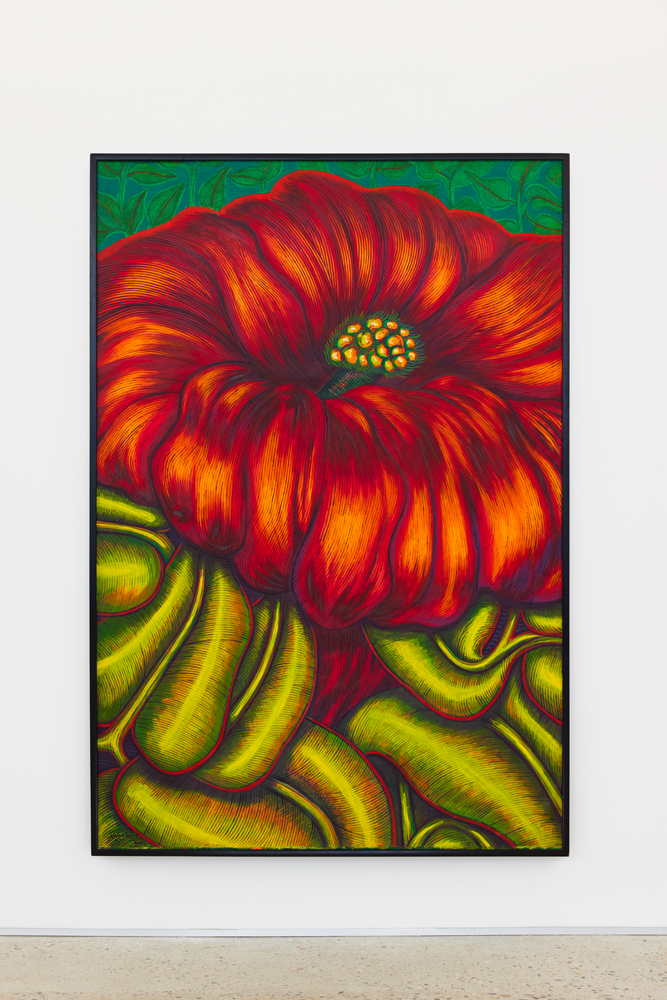

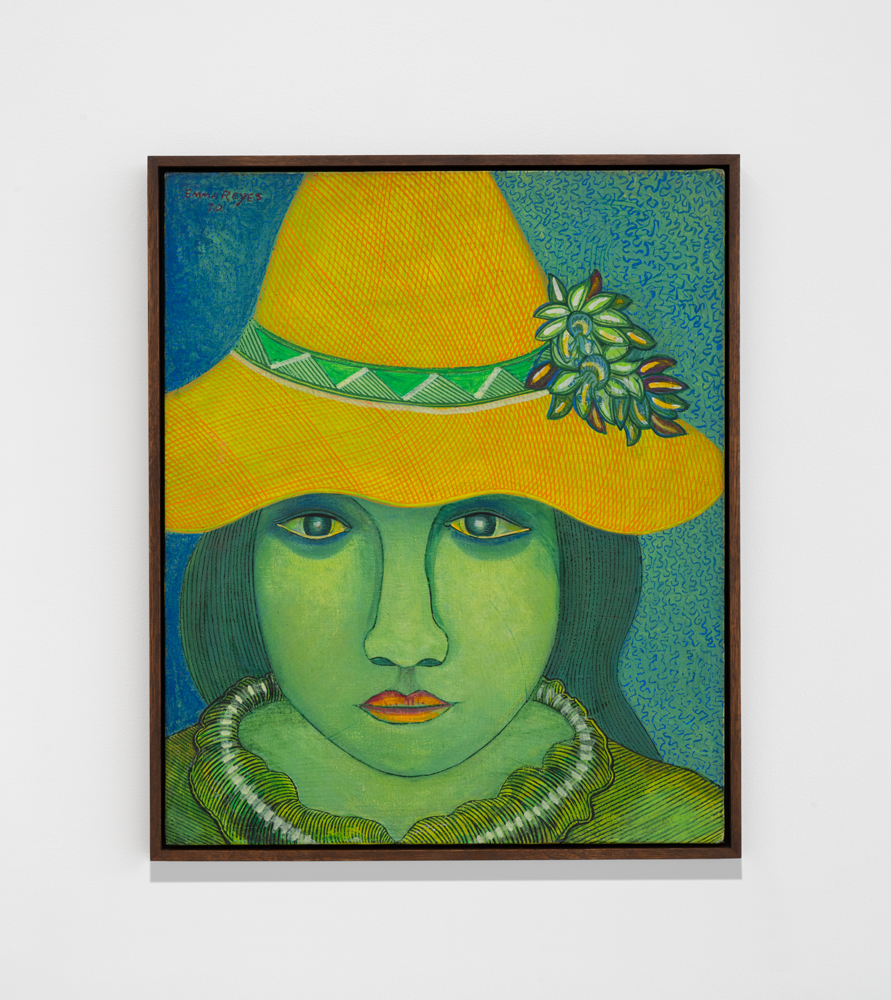

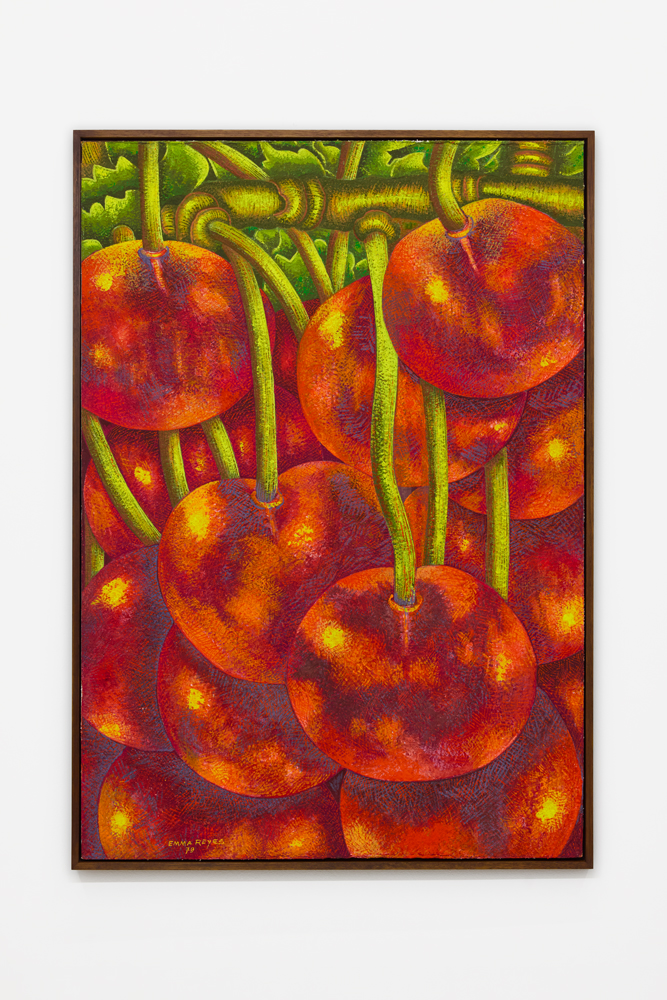

Et cette œuvre alors ? Elle se présente à nous aujourd’hui dans sa mystérieuse cohérence, affirmant avant tout un style plutôt singulier ; elle fut un peu hâtivement classée comme relevant du “réalisme magique”, mais c’était faute de mieux. Elle déploie, sur une cinquantaine d’années, des représentations f et des portraits, ces derniers imaginaires et parfois mêlés aux végétaux, fabriquant une relation curieuse entre l’homme et la nature.

Gros plans et couleurs explosives

Ses couleurs sont explosives, savamment assemblées, et ses cadrages, qui rendent le sujet plus grand que la toile, organisant des gros plans, évoquent un peu Georgia O’Keeffe, mais leur facture est résolument singulière, caractérisée par des ombres et des volumes qui émanent de fins traits noirs striant littéralement les toiles. On y voit l’influence des peintres muralistes colombiens autant que celle du cubisme ou de l’art optique.

On y voit, surtout, s’exprimer un monde qui lui appartient, un monde sur le point, peut-être, de nous engloutir, comme cette fresque de 14 mètres de longueur qu’elle réalisa en 1988 pour la bibliothèque municipale de Périgueux, et dont les fleurs géantes semblent prêtes à dévorer les lecteurs – ou à les entraîner dans son monde imaginaire. Elle s’était, en effet, installée à Périgueux où son mari, Jean Perromat, avait repris le cabinet médical de son père : elle l’avait perdu de vue, puis retrouvé.

Elle ne s’était pas engagée à vivre avec lui en province, et résidait à Paris où elle peignait chaque jour jusqu’à 18 heures précises, mais lui avait promis de le rejoindre lorsqu’il prendrait sa retraite. Ce qu’elle fit. À Périgueux, une école primaire porte désormais son nom : singulier hommage pour une analphabète élevée dans un couvent sans avoir jamais appris à lire. Enfin révélée au public qui la découvre aujourd’hui, son œuvre, désormais, vit avec nous, et s’est logée tout naturellement, quelques décennies après la mort de son auteure, dans l’histoire de l’art où elle occupe une place unique.

“Emma Reyes. Naturaleza muerta resucitando”, exposition jusqu’au 29 novembre 2025 à la galerie Crèvecœur, 9 rue des Cascades, Paris 20e.