14

14

Pino Pascali, un pionnier de l’arte povera fauché en plein vol

Il fut peintre, sculpteur, performeur, et sa carrière ne dura que cinq ans, brisée par un accident en 1968 alors qu’il avait 33 ans. En mai, Venise rend hommage à Pino Pascali, l’un des pionniers de l’arte povera.

Par Éric Troncy.

Comme toutes les grandes manifestations internationales (biennales, foires, festivals…) la Biennale de Venise propose en sus de son programme officiel des “événements collatéraux” (c’est le terme consacré) qui offrent souvent de très bonnes surprises – meilleures, parfois, que la manifestation elle-même. Il faut savoir sortir des sentiers battus, s’égarer sur des canaux annexes, franchir des dizaines de ponts et s’aventurer dans des palais excentrés pour découvrir des merveilles : on garde encore le souvenir de l’exposition de Karen Kilimnik à la Fondation Bevilacqua La Masa en 2005, assurément une expérience sans équivalent. Cette année, la 58e Biennale de Venise n’échappera pas à la règle, et c’est dans le palais Cavanis du quartier de Dorsoduro que l’on pourrait bien faire une expérience mémorable, tandis qu’on y annonce une exposition d’un artiste rare et exceptionnel. Si sa carrière fut injustement brève et s’étend sur à peine cinq années, Pino Pascali, mort à 33 ans le 11 septembre 1968 dans un accident de moto à Rome, a donné à nos imaginaires contemporains l’occasion de se confronter, encore et encore, au sien : l’exposition vénitienne s’intitule justement Pino Pascali – Dall’immagine alla forma.

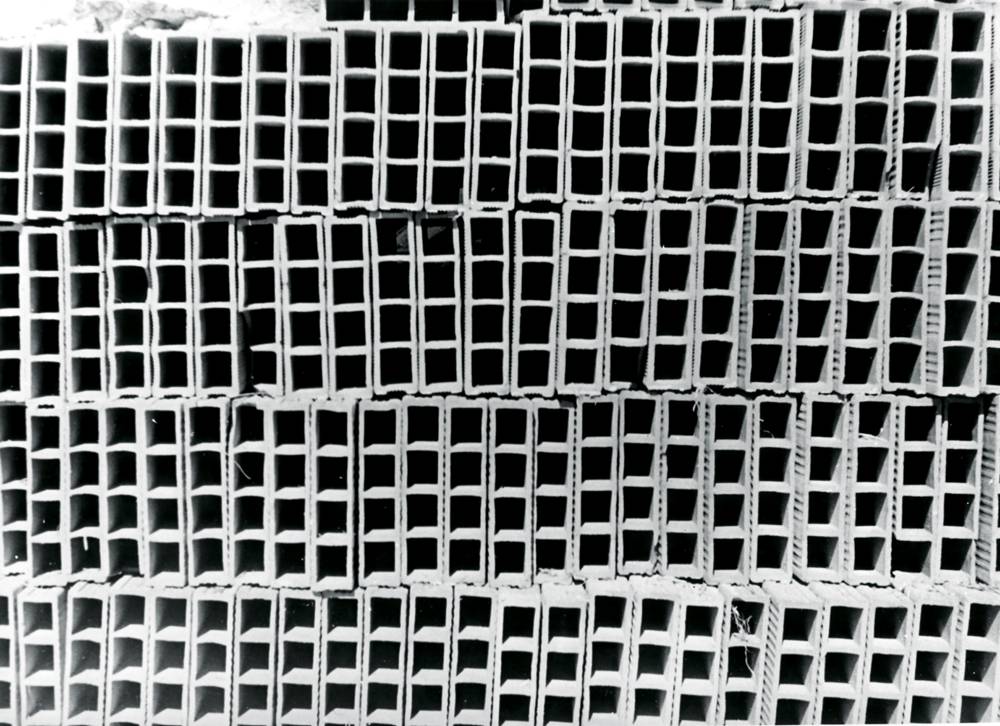

Faisant resurgir le souvenir de la guerre, les sculptures qu’il exposa ressemblaient en tout point à un ensemble de canons construits avec des tuyaux de plomberie, des compteurs électriques, des carburateurs d’automobile, des garde-boue, des pneus de récupération… le minutieux assemblage étant recouvert d’une peinture verte uniforme.

“Un artiste italien que j’aime beaucoup, c’est Pino Pascali. J’avais trois œuvres de lui, mais je ne sais pas où elles sont passées. Je les avais achetées à Alexander Iolas. C’est étrange. Je n’ai pas prononcé son nom depuis trente ans. De nombreux artistes tels que Pascali ont été oubliés : Eva Hesse, par exemple, ou Blinky Palermo, parce que lui aussi est mort très jeune. Et de nombreux artistes se sont inspirés de leur œuvre.” Le prestigieux acquéreur qui confiait ces réflexions à un journaliste en 2005 n’était autre que l’irremplaçable Karl Lagerfeld. Il fit probablement l’acquisition de ces œuvres lors de l’exposition Pascali à la Galerie Iolas de Milan en 1967. (Directeur de la Hugo Gallery à New York, Alexander Iolas y organisa la première exposition personnelle d’Andy Warhol en 1952, puis ouvrit, à son nom, dans les années 70, des galeries à New York, Paris, Milan, Rome, Genève, Madrid et Athènes : une sorte de Larry Gagosian avant l’heure…) Lagerfeld retrouva-t-il ces œuvres égarées ? Sa célèbre chatte Choupette pourrait en effet y trouver son compte : certaines sont de très grandes queues de dauphin… et l’une d’elles fut vendue 2 978 657 euros chez Christie’s en 2016 ! Une somme sans commune mesure avec l’économie du travail de Pascali de son vivant : en 1968, tandis qu’il était invité à exposer à la Biennale de Venise, justement, il envoya une lettre à Alexander Iolas dans laquelle il lui indiquait : “J’ai bien reçu l’argent, 400 dollars, merci, mais il ne me reste plus une lire, tout est passé dans le matériel. […] Je n’ai pas d’argent pour aller à Venise, ni pour monter les pièces, ni pour le transport. S’il te plaît, envoie-moi 400 dollars supplémentaires…”

“Je ne pense pas qu’un sculpteur fasse un travail difficile : il joue, de même qu’un peintre joue, ou toute personne qui fait ce qu’elle veut”

Pino Pascali est né en 1935 à Bari dans les Pouilles, et avec sa famille, il suivit son père, officier de police, lorsqu’il fut transféré en Albanie en 1940-1941 : enfant, il vit la guerre de très près. En 1955, il mit fin aux études de sciences qu’il avait entreprises en Italie et obtint son diplôme de l’Académie des beaux- arts de Rome en 1959 avec une spécialisation dans le décor de théâtre et de télévision, et la scénographie, domaines dans lesquels il s’illustra tout d’abord avant de se consacrer aux arts visuels. “J’essaie de faire ce que j’aime, c’est juste la seule manière de faire qui fonctionne pour moi. Je ne pense pas qu’un sculpteur fasse un travail difficile : il joue, de même qu’un peintre joue, ou toute personne qui fait ce qu’elle veut”, déclara-t-il. Pour autant, la partie la plus “flagrante” de son œuvre apparaît rétrospectivement comme très organisée (aussi parce que cette œuvre fut brève). Les travaux qu’il présenta lors de sa première exposition personnelle en 1965 à la galerie La Tartaruga sont à la fois des peintures et des sculptures : flanqués de protubérances à l’arrière, les châssis des toiles accrochées au mur évoquent alors des formes humaines (très humaines même, lorsqu’elles font songer à un ventre de femme enceinte). C’est aussi le cas des sculptures, telle cette construction verticale affublée d’une poitrine recouverte d’un soutien-gorge de maillot de bain (Torso di negra al bagno [Nascita di Venere], 1965).

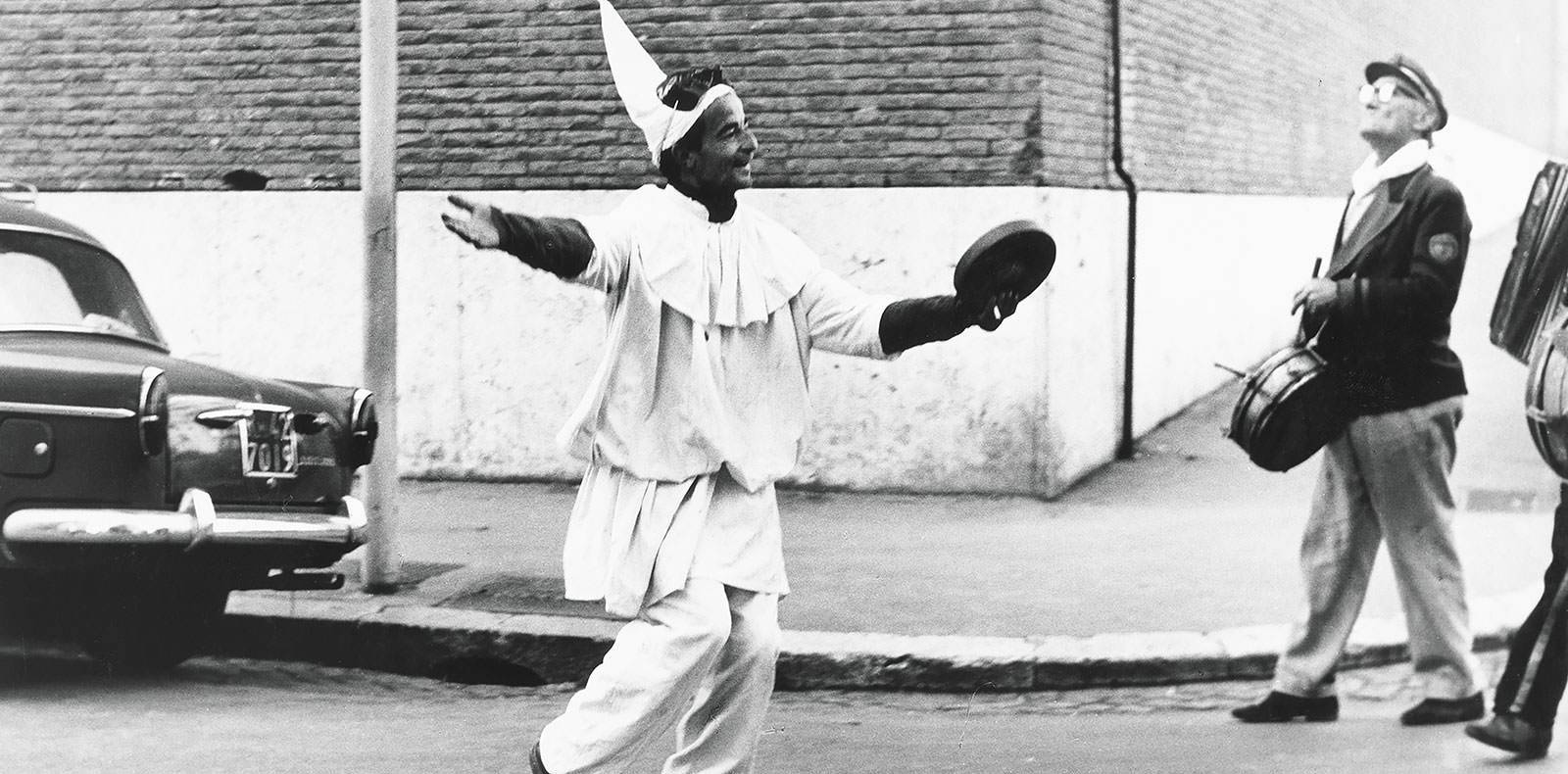

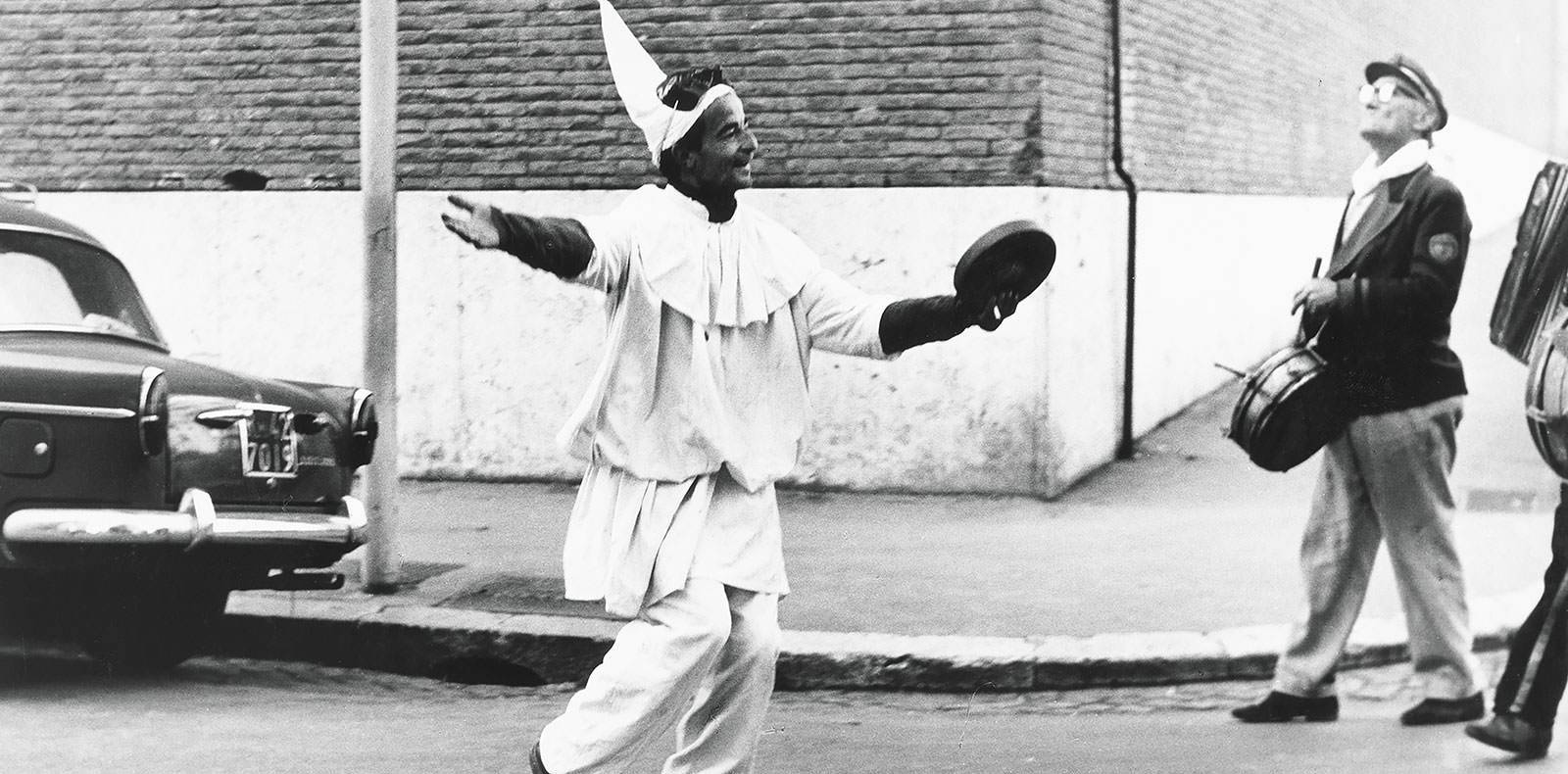

Adepte assidu de la performance, il débarqua ainsi à un vernissage de Pistoletto dans un accoutrement d’une extravagance telle que le spectacle n’était plus essentiellement offert par les œuvres.

L’année suivante, c’est à la Galerie Sperone de Turin que Pascali exposa un ensemble d’œuvres, dont le spectacle, aujourd’hui encore, produit immanquablement la sidération. Faisant resurgir le souvenir de la guerre qui accompagna deux années de son enfance, les sculptures qu’il exposa alors ressemblaient en tout point à un ensemble de canons construits avec des tuyaux de plomberie, des compteurs électriques, des carburateurs d’automobile, des garde- boue, des pneus de récupération, des pièces de moissonneuse-batteuse, de moto, de téléphone, de pont de carrossier… le minutieux assemblage étant recouvert d’une peinture verte uniforme. “L’important, à mes yeux, c’est qu’elles puissent ressembler à des canons. Il y avait cette peinture verte qui couvrait tous les défauts : le canon est sorti de là, non du bois ou du métal. L’important, ce n’était pas comment je les avais faites, l’important, c’était qu’elles puissent ressembler à des canons. L’intérieur, et même la surface, n’offrent pas d’intérêt particulier, ce qui compte, c’est cette légère épaisseur qui se forme tout autour. C’est l’imagination qui nous entraîne automatiquement à faire corps avec une image donnée, voire un mot quelconque trouvé dans le dictionnaire, canon, sculpture, Brancusi.” L’ensemble est saisissant : ce sont d’abord les machines de guerre qui se révèlent au spectateur, puis, peu à peu, l’esprit se familiarise avec le bric-à-brac qui les compose, et le spectateur est alors confronté à la présence fantasque de ces canons dans un espace d’exposition.

Sa mort tragique intervint peu après l’ouverture de la salle qui lui était consacrée à la 34e Biennale de Venise en 1968, pour laquelle il demandait à Iolas quelques dollars supplémentaires : il y reçut le Grand Prix international de la sculpture.

La même année, à la galerie L’Attico de Rome – où, une année plus tard, Jannis Kounellis exposa ses désormais historiques chevaux vivants (Horses, 1967), Pino Pascali présenta ses “fausses sculptures” (finte sculture) : un zoo imaginaire plus ou moins féerique constitué d’animaux “décapités”. Dans cette arche de Noé tragique, girafes, rhinocéros, dinosaures, reptiles, baleines et dauphins, composés de toile ajustée sur un coffrage de bois et uniformément blancs, déploient leur formes monumentales, privées du marbre ou du bronze de la sculpture classique. La simplicité de leurs formes et de leur couleur évoque à la fois un art qui serait minimal et un autre qui serait plus pop. Elles aussi s’appuient sur une émotion intime de l’artiste : “Je suis obsédé par une image, l’image d’une partie de mon doigt qui se détache de ma main et qui tombe.” À la galerie L’Attico, il participa l’année suivante à une exposition de groupe aux côtés, notamment, de Michelangelo Pistoletto, Piero Gilardi et Jannis Kounellis, qui marqua les débuts de l’arte povera. Dans le catalogue, les œuvres présentées à L’Attico étaient accompagnées d’une série de photographies : Pascali s’était fait photographier habillé en “sauvage”, conversant avec un singe et défrichant un terrain pour fonder un village.

Ces photographies seront sans doute présentées lors de l’exposition à venir à Venise, qui promet de s’intéresser justement à cette partie moins “flagrante” de l’œuvre de Pascali, mais tout aussi saisissante. Parce qu’il fut aussi un adepte assidu de la performance et qu’il adopta une certaine forme de cette expression pour accompagner, à partir de 1965, chacune de ses expositions – et parfois celle des autres (il débarqua ainsi à un vernissage de Pistoletto dans un accoutrement d’une extravagance telle que le spectacle n’était plus essentiellement offert par les œuvres). Il s’en défendait d’ailleurs pudiquement : “Ils parlent de mes trucs en termes de performance, mais je ne pense pas que ce soit juste.” Mais c’est encore une performance qui l’occupait, quelques jours avant sa mort : enfoui complètement dans un trou creusé dans le sable, il en ressortait soudain énergiquement, jaillissant à l’air libre dans un geste de survie et de libération.

Sa mort tragique intervint peu après l’ouverture de la salle qui lui était consacrée à la 34e Biennale de Venise en 1968, pour laquelle il demandait à Iolas quelques dollars supplémentaires : il y reçut le Grand Prix international de la sculpture. En marge des manifestations officielles, l’exposition du palais Cavanis (organisée par la Fondation Musée Pino Pascali de Polignano a Mare, près de Bari) fera sans nul doute resurgir, cinquante ans plus tard, le souvenir de ce destin funeste qui interrompit l’une des plus extravagantes œuvres du XXe siècle.

Exposition Pino Pascali – Dall’immagine alla forma, en marge de la 58e Biennale de Venise, palais Cavanis (Dorsoduro), du jusqu’au 24 novembre. www.museopinopascali.it