27

27

Hyper sensations : diving in P. Staff’s work

À la dernière Biennale de Venise, l’artiste présentait sa sublime vidéo On Venus, déflagration sensorielle mêlant images vives de l’astre solaire ou d’animaux marchant vers l’abattoir. Des mondes fluides et transitoires exprimés sous forme d’hyper sensations explosives. À Paris, à la galerie Sultana, iel présentait l’automne dernier une série d’œuvres inédites dont de mystérieux couteaux, aussi inquiétants que fascinants.

Je vais commencer par une simplification forcément excessive, parce que rien n’est simple. Le langage est une composante-clé des œuvres de P . Staff. Dans On Venus (2019), un texte poétique s’affiche sur la moitié inférieure des images filmées, généralement réservée aux sous-titres. Mais ici, en l’absence de paroles, les mots font l’effet d’un acte de télépathie, comme s’ils traduisaient le langage planétaire silencieux du soleil – dont l’image, parfois, envahit l’écran. Dans Depollute (2018), le texte engloutit le cadre, dans une succession de panneaux intertitres portant de tendres instructions médicales sur comment effectuer une auto-orchidectomie [auto-ablation des testicules], chaque étape s’affichant sur l’écran avec autant de brièveté que d’assurance. Dans Bathing (2018), des mots se superposent sur l’image d’un corps ruisselant qui danse frénétiquement dans un espace industriel désert – le texte s’étire, les lettres se déforment, comme des appendices démembrés, disséqués en autant de parties, sanglantes ou délicates.

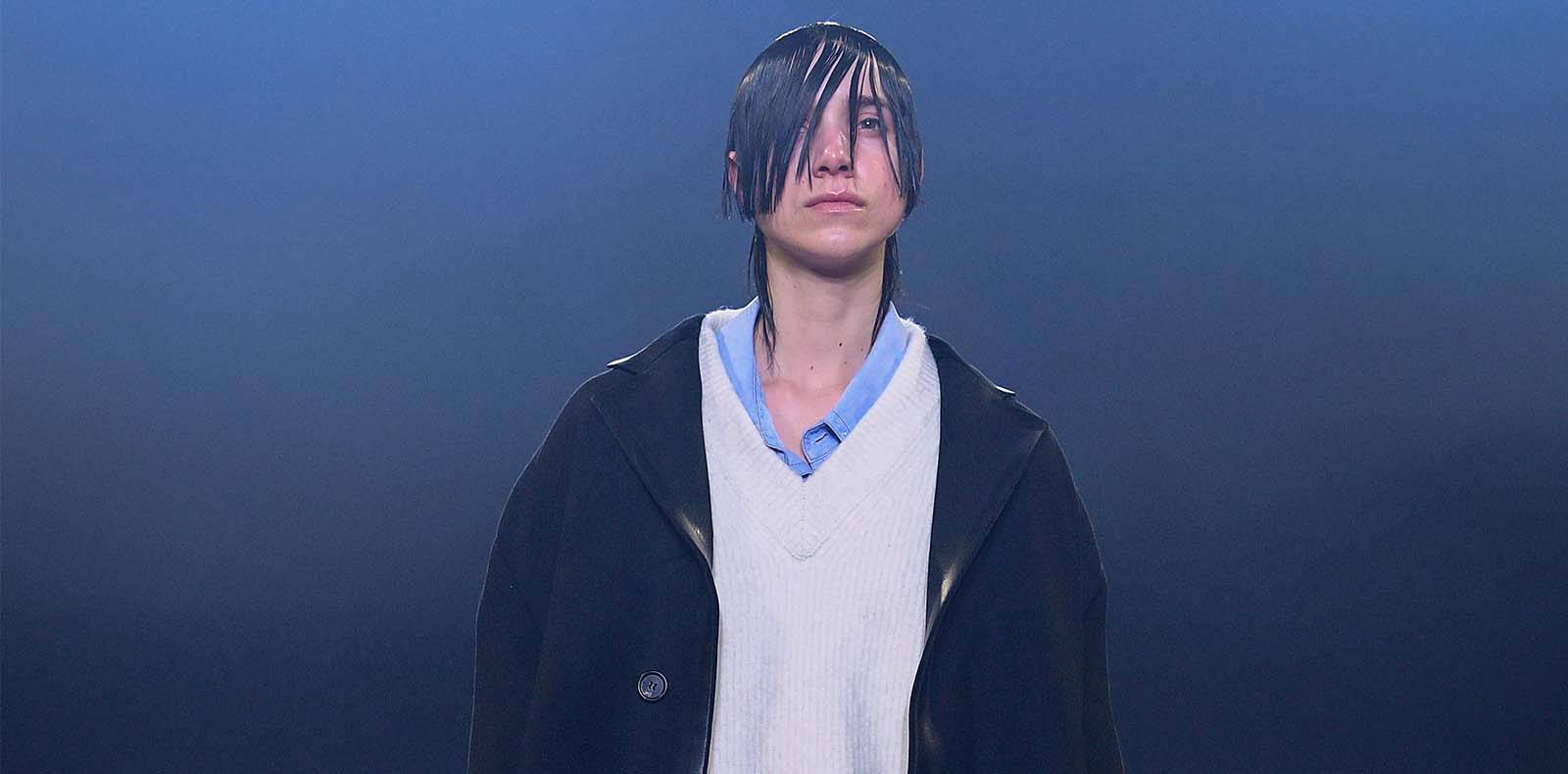

Voici donc la simplification : l’écriture de Staff – et, par extension, ses images – répercute les sensations d’un corps et la relation de ce corps aux autres, à travers des représentations sensuelles, viscérales. Descriptions de fluides échangés, de pressions appliquées ; évocations de plaisir, de douleur, d’inconfort, de soulagement, de mort, de désir. Staff décrit son corps comme une lentille optique à travers laquelle iel réalise son travail. Cela s’illustre par des vidéos éditées au rythme de sa respiration, par des coupes intervenant à l’instant où ses yeux ont cligné. L’idée est de transmettre sa propre expérience somatique du monde en passant par un artefact visuel. La promesse qui sous-tend ce travail n’est cependant ni de décoder ni de performer devant un public l’expérience de son corps queer et trans, mais plutôt de cartographier l’hyper-sensorialité d’un corps trans sur une œuvre et sur un regardant.

L’universitaire Eva Hayward compare le corps trans à celui d’une araignée, dont les sections sont recouvertes de cils très fins, capables de percevoir le moindre changement dans la direction du vent ou la température. Elle décrit une hyper sensation analogue dans le corps en transition, dont les perceptions visuelles ou haptiques peuvent être augmentées par les traitements hormonaux. Dans le travail de Staff, un corps en transition – sous l’effet des hormones, de la chirurgie ou de la dysphorie éprouvée – est liminal, poreux, il perle vers le monde extérieur. Mais ces vulnérabilités, cette fluidité, ne sont pas des faiblesses : elles sont ce qui rend le corps trans extrêmement perceptif, hautement clairvoyant.

P . Staff est souvent considéré·e à tort comme un·e artiste vidéo, alors qu’iel entretient une relation versatile aux matériaux qu’iel utilise (film, vidéo, photographie, résine, hologrammes ou textes existants). Ainsi, iel n’accorde que peu d’importance aux médiums disponibles dans sa boîte à outils, et ses œuvres conduisent souvent à un certain détachement à l’égard des supports : iel les entremêle jusqu’à les rendre indiscernables ; une image vidéo peut ainsi être numériquement revêtue de la viscosité de solvants utilisés pour les films, des photographies se retrouvent noyées dans la résine, des sons familiers sont dissociés de leur origine. Cette perversion – au sens d’altération et de détournement – s’applique aussi à des histoires qui ne sont pas les siennes : une autobiographie, une pièce de théâtre, une théorie. Dans cet espace éminemment glissant, le personnel, ce qui est censé appartenir en propre, ne tient plus. C’est le cas dans Weed Killer (2017), où Staff recontextualise le récit que l’universitaire Catherine Lord a livré de son cancer, dressant une analogie avec une transition de genre.

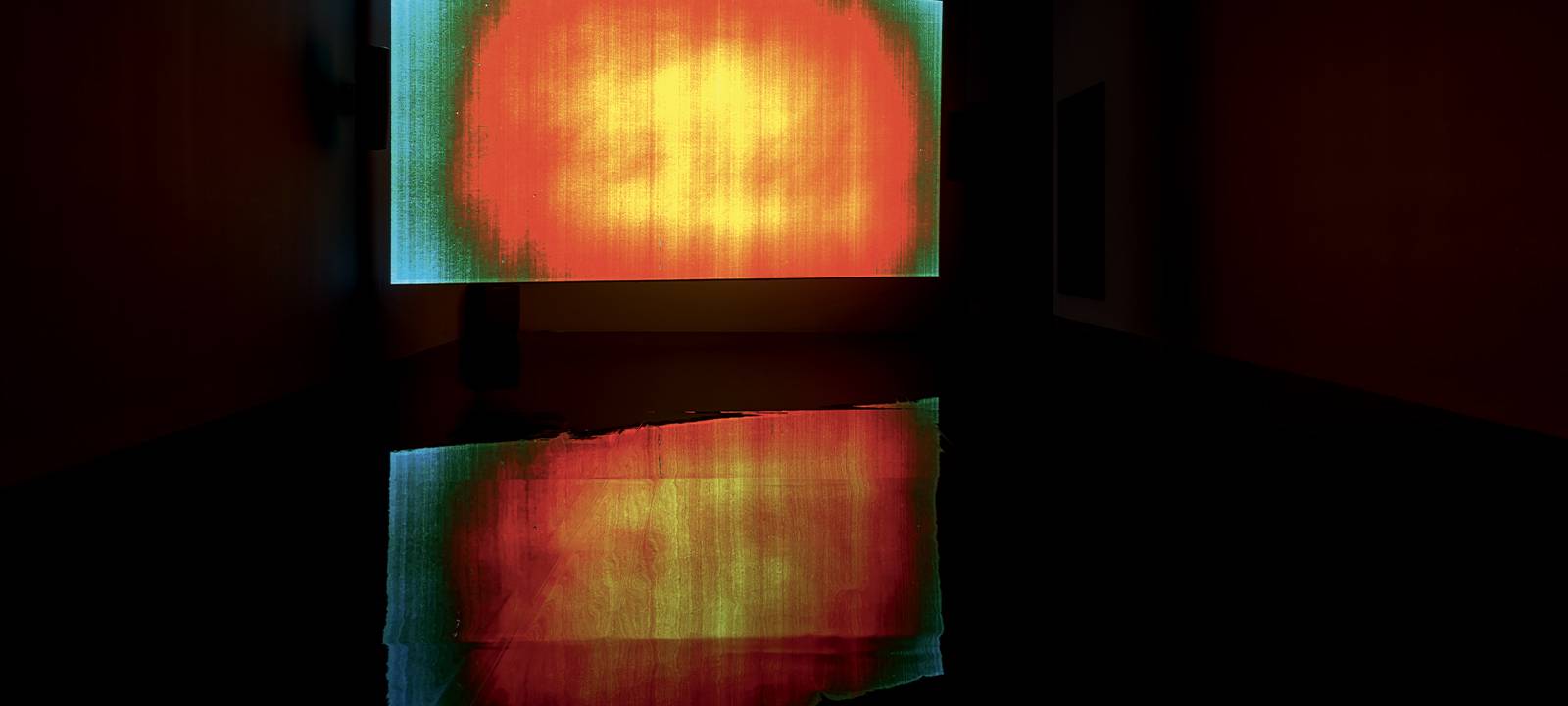

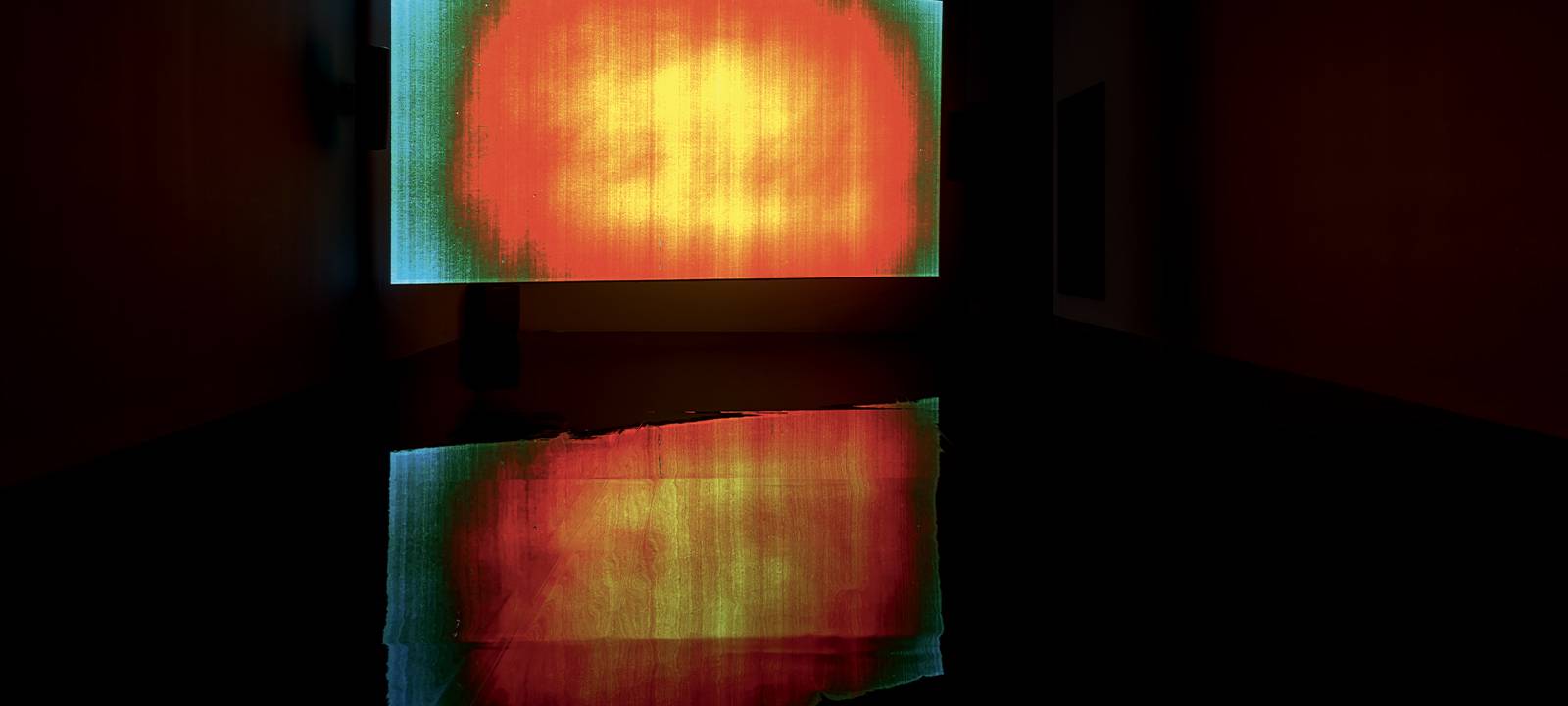

Ici, l’expérience est un matériau collectif. L’exposition est traitée comme un médium, avec une scénographie minutieuse qui orchestre la chorégraphie du regardant, mû par le son ou la lumière, ou leur absence simultanée. Un autre exemple serait l’installation originelle de l’œuvre On Venus, à la Serpentine Gallery, en 2019. Elle débutait par une plongée dans la vidéo éponyme : un mélange d’images vives et colorées, juxtaposant l’astre solaire à un serpent en train d’être écorché, des animaux s’avançant vers l’abattoir ou l’extraction d’hormones du corps de juments en gestation. Les images sont à la fois sidérantes et agressives ; le regardant devient en quelque sorte complice de la violence qui s’affiche à l’écran, tout en restant bien à l’abri dans la galerie. Pourtant, lorsque la vidéo se tait, le visiteur prend conscience du bruit d’un lent goutte-à-goutte dans l’espace qui l’entoure : Staff a introduit dans les canalisations du bâtiment un mélange d’acides corporels et chimiques, dont les gouttes s’écoulent dans des barils prévus à cet effet. Le corps du visiteur contient dès lors sa propre relation – viscérale – à la menace. L’exposition agit ainsi comme un organisme vivant, un parasite qui s’empare de l’espace architectural de son institution hôte.

Dans sa manière de donner vie à cette “chose morte” qu’est un bâtiment, l’artiste la pointe aussi du doigt, la rend visible. Plutôt que de décoder son propre corps dans son œuvre, P . Staff procède au décodage des institutions et des structures d’oppression qu’elles représentent – elles “verrouillent” les corps. Son travail nous parle aussi de la “lente violence des institutions”, du mal le plus invisible, le plus insidieux qu’elles infligent à la société. Ce n’est pas sans rappeler la démarche de la Britannique Sandra Lahire, à qui je dois la citation de la phrase précédente, et dont la trilogie Nuclear Film a fait l’objet d’une projection co-organisée par P. Staff à Los Angeles. Dans sa présentation du film, Staff établit un parallèle entre les poisons qui parcourent son travail et celui de Sandra Lahire : l’énergie nucléaire, la chimio et les hormones sont à la fois des solutions et des menaces. Les structures sociétales qui régulent et dispensent ces poisons pèsent lourd – les corps qui les utilisent à d’autres fins aussi.

L’œuvre de Staff semble revisiter les comportements queer habituellement cibles de préjugés – parce que perçus comme socialement néfastes – pour les inscrire dans la dimension du plaisir, tout en dénonçant les institutions qui incitent à la marginalisation des corps queer, mais aussi les idées figées du désir – cette espèce de moralisation, souvent indiscernable, que l’on prend pour un fait. Le travail de Staff réfracte de façon déstabilisante la visibilité et le décodage que les institutions exigent des corps queer. Dans The Prince of Homburg (2019) – reconstitution vidéo fragmentaire d’une pièce sur la puissance révolutionnaire des rêves et la notion de discipline –, on voit l’ancienne avocate et militante trans Debra Soshoux définir la loi comme “le consensus d’un corps politique à un instant donné”. Cette identification de la société à un corpus – et donc, la plasticité de structures que nous concevons comme fixes dans cette société – semble être une autre clé pour comprendre le travail de Staff. Passant par le prisme d’un corps fluide et hyper sensuel, ses œuvres soulignent la rigidité illusoire des structures institutionnelles.

Le travail de Staff est défini par un sentiment double d’attraction-répulsion. Les images dont on voudrait détourner le regard sont aussi celles qui l’aimantent. Certaines sont grotesques, beaucoup sont dérangeantes et irrésolues, toutes sont érotiques. Luxuriance des images, richesse des couleurs, typographies sophistiquées : elles séduisent. Dans leurs contradictions, ces œuvres trouvent l’éros de l’inconfort, du déplaisir, du “malaise”. Staff reconnaît qu’il est compliqué de comparer maladie et transidentité, mais ses œuvres ne sont pas – et n’aspirent pas à être – morales; elles disent, en substance, que “le désir est ingouvernable”. Ces œuvres sont incertaines, peu fiables, versatiles. Elles parlent de “ce qui est mal”, cette wrongness dont elles sont constituées, puisque la société colle l’étiquette wrong aux corps et aux désirs queer. L’identité queer est comme une substance qui ne peut être contenue, quels que soient les efforts déployés par un appareil rigide pour y parvenir. Staff dit à propos de son œuvre On Venus qu’elle “convoque un état de mort imminente à mettre en parallèle avec celui d’une personne queer tentant de survivre dans un monde hétéronormatif”. Sensation d’anxiété, de dysphorie. La contradiction apparente (et féconde) dans son travail est qu’iel identifie l’écart d’alignement comme une forme de souffrance, juste avant d’identifier la souffrance comme une forme de plaisir.

P . Staff est représenté·e par la Galerie Sultana à Paris.

Exposition ”P. Staff. In Ekstase”, du 9 juin au 10 septembre 2023 à la Kunsthalle Basel, Bâle.

I’ll start with an oversimplification: language is a key component in nearly all P. Staff’s artworks. Poetry lines the lower half of the screen in On Venus (2019), a space usually reserved for subtitles, though here, since there is no speech, the words feel like an act of telepathy, translating the silent planetary language of the sun. In other works, such as Depollute (2018), text fully engulfs the frame, like a series of title cards with tender medical instructions to perform a self-orchidectomy, each step flashing rapidly, confidently, on screen. In Bathing (2018), words overlay the image of a person, dripping wet and dancing wildly in an empty industrial space; here the text is stretched, letters strewn across the moving image like dismembered appendages, dissected into delicate and gory parts.

Here’s the oversimplification: Staff’s writing – and by extension their images, moving or still – articulate the sensations of a body, and that body’s relationship to others, through sensuous, visceral images; descriptions of fluids exchanged, of pressure applied; descriptions of pleasure, pain, discomfort, relief, death, and desire. In several interviews, Staff describes their body as a lens through which they make their work. One practical example of this is videos that are edited to the rhythm of their breath, with cuts made at natural blinking points. Their idea is to translate their own somatic experience of the world into a visual artefact. The undergirding promise of this work, however, is not to decode, or perform the experience of their queer and trans body for an audience, but rather to map the hypersensuality of a trans body into a work, into a viewer. In a text Staff shared with me last month, the scholar Eva Hayward likens the trans body to that of a spider, whose small parts are covered in thin hairs that sense every slight change in wind direction and temperature. Hayward draws an analogous hyper-sensitivity in the transitioning body, whose experiences may include heightened ocular and haptic senses resulting from hormonal treatments. In Staff’s work, a body in transition – through hormones, surgery, or the experience of dysphoria – is liminal, porous, leaking into the world all the while letting it in. These vulnerabilities, this fluidity, are not weaknesses, but rather what makes the trans body highly discerning.

Staff is often misconstrued as a video artist, when in fact they have a deeply promiscuous relationship to the materials they use (film, video, photography, resin, holograms and existing texts). They are unprecious about each medium in their toolkit, and their works often result in an estrangement from the material. A video image is likely to be digitally coated with the viscosity of film solvents, photographs are drowned in resin, familiar sounds are divorced from their source. This perversion also applies to other people’s stories within Staff’s work: an autobiography, a play, a theory. In this slippery space, the personal or the proprietary is un- tenable, as is the case in Weed Killer (2017), where Staff recontextualizes scholar Catherine Lord’s recounting of her cancer and chemotherapy, likening it to transition.

Here, experience is a collective material. The exhibition itself is also treated as a medium, with careful scenography that choreographs the viewer from one room into the next, pulled by sound, light or their joint absences. A prime example is the original installation of On Venus at the Serpentine Gallery in 2019, which began with the experience of the video: a mix of bright, colourful images depicting the sun juxtaposed with the skinning of a snake, animals walking to their slaughter and the extraction of hormones from mares. The images were both stunning and assaulting; the viewer was complicit in the violence on screen, yet safely removed from it in the gallery. But when the video went silent, the viewer became aware of a slow dripping sound in the space around them – Staff had lined the building’s piping with a mix of corporeal and chemical acid dripping into designated containers. The viewer’s body now contained its own visceral relationship to threat, the exhibition acting like a living organism, a parasite overtaking the architecture of its host institution.

This way of animating the “dead thing” that is a building, a structure, an institution, is a way of pointing at it, making it visible. So actually, instead of decoding their own body in their work, Staff is decoding institutions and the oppressive structures they represent, the structures that “foreclose” bodies, to use their own terminology. In this way, Staff’s work is also about “the slow violence of institutions,” to quote British filmmaker Sandra Lahire. Staff recently co-hosted a screening of Lahire’s trilogy Nuclear Film in Los Angeles: in their introduction, Staff created links between the various poisons that permeate their and Lahire’s work. Nuclear power, chemo, and hormones are both a solution and a threat. The societal structures that regulate and dispense the poisons loom large, but so do the bodies that reappropriate them for other purposes.

P. Staff’s artworks are not moral ; they say that “desire is ungovernable”.

Some of the stakes in Staff’s work seem to recast the queer behaviors that are commonly prejudiced – read as socially harmful – and convey them as pleasure-filled, all the while exposing the institutions that promote the marginalization of queer bodies as well as fixed ideas of desire —the oft-in- visible kind of moralizing that it is taken as fact. Staff’s work uncomfortably refracts the visibility and decoding that institutions demand of queer bodies onto themselves. In a sentence that stays with me from P. Staff’s 2019 work The Prince of Homburg – a fragmentary video restaging of a play on the revolutionary potential of dreams and ideas of discipline – former lawyer, trans activist, and veteran Debra Soshoux defines the law as “a consensus of a body politic at any given time.” This understanding of society as a corpus – and the malleability of the structures we commonly understand as fixed in society – feels like a key to Staff’s work.

Staff’s work is defined by the feeling of a push/pull. The things you want to look away from in their work (cattle walking to their massacre, a snake twitching to death, men pissing into their own mouths) are what hold your gaze. Some of the images are grotesque, many of the ideas are uncomfortable and unresolved, all of them are erotic. Lush images, rich colours, sophisticated typography – they seduce. Through their contradictions, these works find the eros of discomfort, displeasure, “dis-ease.” In interviews, Staff will acknowledge that it is complicated to liken illness and transness, but their works are not, and do not aim be to be, moral. They are actually about “the ungovernability of desire.” The works, like most things, are unreliable, volatile, and aim to betray the viewers’ comfort. They are about and comprised of “wrongness,” given society’s application of a label of “wrong” to queer-centered bodies and desires. Queerness is like a substance that cannot be contained, no matter how hard a rigid apparatus may try. In talking about On Venus, Staff will describe it as “conjuring a state of near-death that has parallels with trying to survive as a queer person in a heteronormative world.” A sensation of anxiety, pressure, dysphoria.

The apparent (and productive) contradiction in their work is that they identify misalignments as a form of suffering, and then later, identify suffering as a form of pleasure. The knives, blades and handles shown on these pages are here to remind you that sometimes what hurts also heals, that euphoria can disappoint you, and that dysphoria can be the catalyst to transformation. Or maybe they are not here to transmit any of that; they don’t need you to know. They are here to glow, to lend imprinted light to the photographic page. Their rich colours are a reminder of the colours you are made of, that the inside of the human body contains infinitely bright hues that transform upon making contact with air. Each sharp tool here also belongs to someone. They are portraits, psychic X-rays of an object, of simultaneous harm and care.