23

23

Daniel Buren et Miles Greenberg : duo de choc à Reiffers Initiatives pendant Art Basel Paris

Du 24 octobre au 13 décembre 2025, Reiffers Initiatives célèbre le cinquième anniversaire de son programme de mentorat avec une exposition exceptionnelle de son duo de mentor et jeune talent 2025 : Daniel Buren et Miles Greenberg. L’iconique artiste français a accompagné le jeune artiste d’origine canadienne pendant plusieurs mois pour créer à quatre mains une exposition immersive métamorphosant l’espace de la fondation parisienne.

Par Félix Touzalin.

Publié le 23 octobre 2025. Modifié le 28 octobre 2025.

À Reiffers Initiatives, la rencontre entre Daniel Buren et Miles Greenberg

Reiffers Initiatives célèbre les cinq ans de son programme de Mentorat avec un duo aussi fascinant qu’improbable : Daniel Buren et Miles Greenberg, Mentor et Jeune Talent 2025. Un tandem que tout semble opposer sur le papier – génération, langage plastique, rapport au corps.

De ce duel bienveillant, mené dans la friction autant que dans l’admiration, naît une exposition hydre, sur deux étages : en bas, l’univers charnel et performatif de Greenberg ; en haut, sur la verrière, l’intervention géométrique et lumineuse de Buren. Deux mondes qui se refusent à fusionner pour mieux se répondre à distance.

Une exposition dialogue, au bord du monument

On aurait pu s’attendre à ce que leur rencontre se joue sur le terrain du performatif. Après tout, Daniel Buren a expérimenté la performance, non seulement comme médium, mais aussi dans les protocoles qu’il s’impose pour penser et produire ses œuvres in situ. Un champ que Miles Greenberg, performeur par essence, aurait pu investir pour interroger ses propres rituels. Il n’en fut rien. Mais s’ils ne partagent pas la même approche du corps, ces derniers ont pourtant bien en commun l’obsession de l’espace, non comme décor, mais comme lieu d’expérience sensible.

Chez Buren, cette recherche prend deux formes. À l’extérieur, La Façade aux Acacias habille l’immeuble de la Fondation Reiffers Initiatives d’un jeu graphique visible depuis la rue. À l’étage, Nouvelles images du ciel, travail in situ sur la verrière, réinvente la perception de la lumière. Greenberg, de son côté, investit le rez-de-chaussée avec Solaris, une installation mêlant encens, terre, flaques et sculptures en fonte d’aluminium, trônant sur des doubles socles.

De la performance à la sculpture

Une performance de son amie, l’auteure-compositrice-interprète Yseult, activera l’installation, prolongeant sa fascination critique pour le roman Solaris (1961) de l’auteur polonais Stanislaw Lem et son adaptation par Tarkovski, où la première manifestation anthropomorphe produite par une intelligence extraterrestre est une femme noire.

L’expérience du corps chez Greenberg se déploie dans une obscurité douce, où résonne en creux ce vers d’Aimé Césaire : “Nous n’abandonnerons pas le monde aux assassins de l’aube.” Deux mondes s’opposent et se répondent alors : la caverne, celle de Platon où la connaissance s’élabore par contraste, grâce aux ombres ; et à l’étage, la cathédrale de Buren, où l’éblouissement tient lieu de révélation spirituelle.

Face aux trois sculptures inédites de Miles Greenberg, ce qui saute aux yeux, c’est avant tout leur imprégnation d’un arrière-monde performatif, pratique qui constitue le cœur de son travail depuis ses débuts. Une expérimentation sur la mise en scène de son corps comme entité à la fois vivante et sculpturale, capable de s’inscrire dans un espace selon des logiques de proportion, de circulation et d’interaction avec le public.

Dès ses premières performances, on pouvait déjà percevoir cette tentation de la sculpturalisation du corps. Les postures qu’il adoptait, souvent dramatiques et exagérées, renvoyaient à la tradition baroque des grands sculpteurs italiens, à l’instar de Gian Lorenzo Bernini, où la tension dramatique rejoint la beauté formelle ; ou encore aux corps expressifs de certains sculpteurs maniéristes, où chaque posture est pensée pour provoquer un effet de sophistication expressive.

Pérenniser ou dématérialiser ? Le colonialisme face à son reflet

Le miroir est un objet commun aux deux artistes. Chez Greenberg, on le retrouve au sol, sous la sculpture : un socle-miroir qui renvoie la pièce à son environnement et interroge l’autorité même du socle.

Une manière de jouer avec cette porosité entre l’œuvre et le monument, avec tout ce qu’il charrie de respectabilité, de mémoire, mais aussi de fixité. Greenberg joue précisément sur cette ambivalence : surélever et déifier l’objet, tout en dématérialisant le piédestal qui le sacre.

En le recouvrant de miroir, l’artiste produit un monument inopérant, qui par le reflet, se dissout dans ce qu’il renvoie.

Car la promesse de pérenniser, “donner à voir pour toujours”, n’est jamais neutre. Elle s’inscrit dans une histoire de la domination, celle du regard occidental qui, depuis des siècles, a cherché à fixer et à maîtriser les formes de vie. Le socle, dans cette perspective, devient le lieu d’un pouvoir symbolique qui élève tout autant qu’il fige. C’est précisément ce que Chris Marker et Alain Resnais dénonçaient dans leur film Les statues meurent aussi (1953).

En filmant les sculptures africaines arrachées à leur contexte et exposées dans les vitrines des musées européens, Marker y montrait comment l’Occident a transformé des objets rituels vivants en objets d’art morts. La voix off soulignant que, quand les hommes meurent, ils entrent dans l’histoire, mais que, quand les statues meurent, elles entrent dans l’art. Faire œuvre, ici, serait-ce alors faire mourir le musée, et agir sur le socle comme pour contrer sa puissance mortifère ?

Derrière cette entreprise, c’est aussi l’expérience intime de Greenberg face au musée que l’on décèle. Confronté dès son plus jeune âge à des représentations de corps noirs dépeints comme esclaves, s’en sont suivies, raconte-t-il, plusieurs “tentatives de traduction de mon propre corps”, pour se départir de ces imageries limitantes. Le socle-miroir peut alors être interprété comme une adresse à l’histoire de l’art et à l’autorité muséale, et comme une invitation à une réflexivité critique et décoloniale.

Chez Daniel Buren, le miroir prend une autre fonction. Dans son œuvre Nouvelles images du ciel, un grand panneau incliné vers le ciel reflète les variations du jour et les couleurs changeantes de la verrière. Dans la lignée de son travail sur le verre, le miroir est ici utilisé comme un outil optique et architectural, comme pour rebattre les cartes des dynamiques spatiales usuelles et nous signifier que ce n’est pas seulement en haut que ça se passe !

En outre, il n’échappe pas non plus à la question de la monumentalisation, car en architecturant la lumière, il la hisse du côté du grandiose, alors même qu’elle est pourtant le plus commun et modeste des biens partageables : l’aube, l’éveil, l’éblouissement, la chaleur du soleil sur la peau, etc. Réside ici une tension entre le désir de partager la simplicité de la perception et la tentation de l’ériger en monument.

Diffracter : une opération esthétique de représentation de la violence

Un troisième élément relie ici l’œuvre de Buren et celle de Greenberg, c’est l’opération de diffraction. Chez Buren, il s’agit bien sûr de la diffraction de la lumière : la décomposer pour mieux révéler ses couleurs, ses variations et son instabilité. Cette opération, qui morcelle ce qui est traditionnellement perçu comme unitaire, « la lumière », va à rebours de la tendance contemporaine à simplifier, unifier et catégoriser le réel pour l’optimiser et le fonctionnaliser. Toute l’actualité de Buren réside dans cette démarche de complexification du réel, par des moyens simples et une certaine économie.

Pour Greenberg, la diffraction est quant à elle au service de la perception du mouvement. Ses trois sculptures en fonte d’aluminium, réalisées en impression 3D, montrent des corps tranchés, démultipliés, comme saisis dans une succession de gestes. Cette fragmentation crée une confusion des identités au sein même de la scène représentée. Inspiré de mythes : Persée brandissant la tête de Méduse ou encore saint Michel terrassant le démon, dont la forme se réfère directement à la fontaine Saint-Michel à Paris, Greenberg cherche à brouiller les frontières entre bourreau et victime, vainqueur et vaincu.

La figure du combat devient alors le lieu d’une ambivalence : celle du pouvoir et de la vulnérabilité mêlés. Ces corps morcelés ne racontent pas tant une scène mythologique qu’un état intérieur complexe, où le conflit n’est pas qu’une affaire manichéenne d’oppositions entre le bien et le mal, l’agression et la défense, la chute et la résistance.

Cette division du mouvement, qui produit visuellement des tranches de corps, évoque aussi les recherches anciennes sur la représentation du temps et du déplacement : la chronophotographie de Marey ou de Muybridge, ou encore La Bataille de San Romano de Paolo Uccello, où la multiplication des lances peut être lue soit comme la superposition de plusieurs cavaliers, soit comme la décomposition du geste d’attaque lui-même.

Chez Greenberg, cette diffraction du geste, appliquée à la représentation de la violence, interroge la manière dont la brutalité du monde est, ou non, l’affaire de la représentation et donc de l’art. Car la violence, qu’elle soit physique, symbolique ou politique, hante notre époque : guerres, génocides, répressions, violences sexuelles ou raciales, toutes forment un magma de tensions que l’artiste semble absorber dans la matière même de ses sculptures.

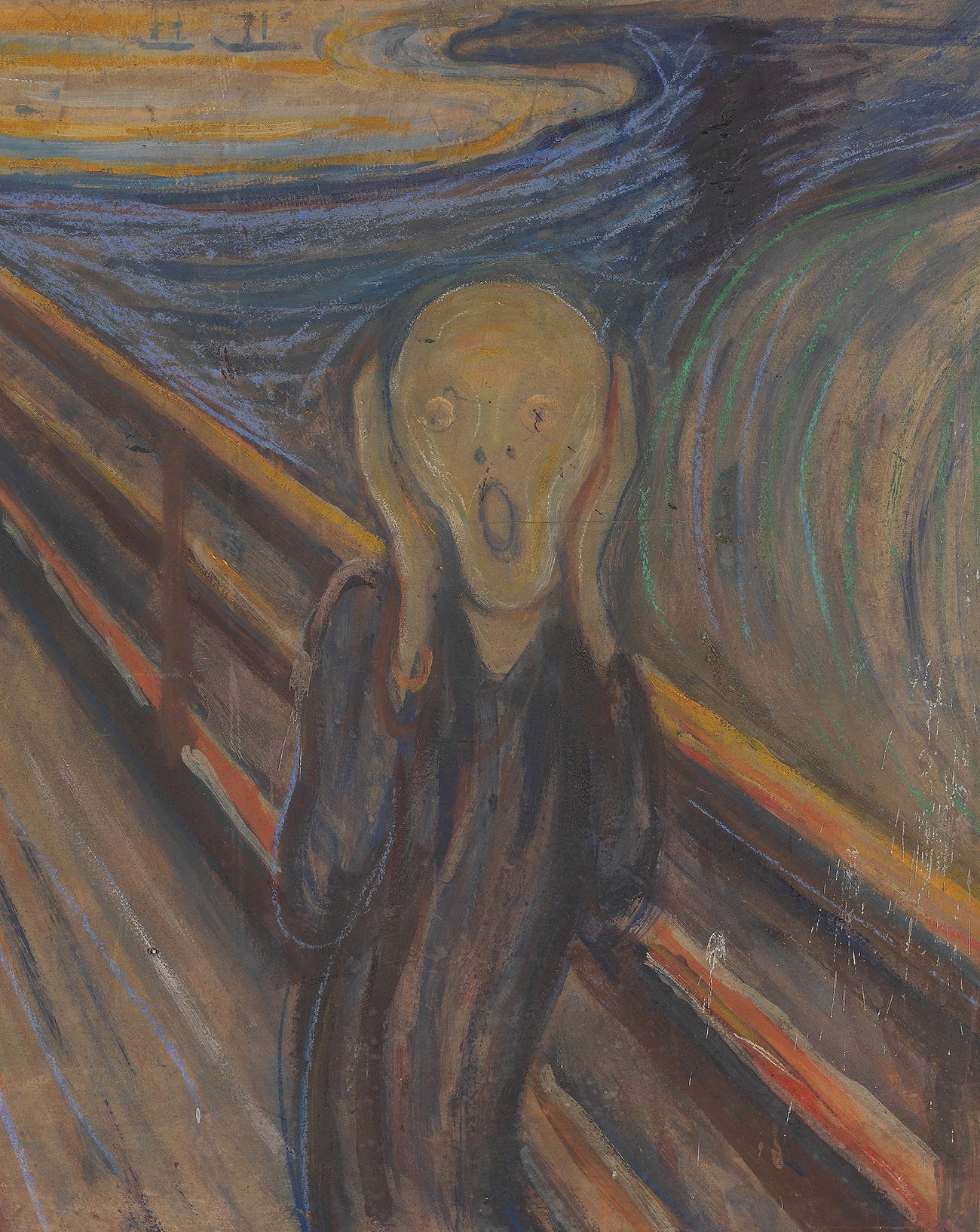

Les sciences sociales n’ont abordé que tardivement la violence comme objet d’étude. Récemment, dans Leçons de ténèbres. Ce que la violence dit du monde, l’anthropologue Didier Fassin y voit un fait anthropologique constitutif de l’expérience humaine. Et cette question est au cœur du fait artistique : comment représenter la violence du réel ? Car ce qui guette l’artiste, c’est évidemment l’esthétisation, la transformation du drame en image, du cri en forme, l’œuvre risquant de rendre beau, et par là même d’atténuer la gravité de ce qu’elle dépeint.

Un exemple éclatant de cette tension est à l’œuvre dans le film Hiroshima, mon amour d’Alain Resnais et Marguerite Duras, dont la beauté flirte avec le danger d’une sublimation de l’horreur. Mais le film ne gomme pas pour autant la violence, il la diffère : il la rend pensable plutôt que soutenable, il en fait une expérience de mémoire et non d’immédiateté. C’est peut-être là que réside l’une des grandes fonctions de l’art : créer un espace de réflexivité face à la violence du monde, un lieu où l’on peut la regarder sans céder à l’urgence, la penser pour mieux l’affronter.

“Daniel Buren et Miles Greenberg”. Exposition du mentorat 2025, du 24 octobre au 13 décembre 2025, Reiffers Initiatives, 30 rue des Acacias, Paris 17e.