3

3

Ce que révèlent les portraits anachroniques d’Anna Prudhomme

À partir d’un procédé photographique du XIXᵉ siècle, la photographe Anna Prudhomme redonne sens au portrait féminin avec sa série Black Lips. Des tirages volontairement anachroniques qui questionnent, de fait, la performativité du selfie contemporain.

Par Alexis Thibault.

Black Lips, la nouvelle série de portraits anachroniques d’Anna Prudhomme

Le temps était compté. À peine une heure par modèle, parfois moins. Il fallait donc guider sans contraindre, orienter tout en laissant la place à l’accident. D’ailleurs, les plus belles images seront presque toujours les dernières photographies. Lorsque le sujet cesse de se surveiller et s’abandonne enfin à une pose qui ne lui a pas été imposée… Pour sa nouvelle série, Black Lips, la jeune photographe parisienne Anna Prudhomme a choisi le kallitype, un procédé photographique du XIXᵉ siècle fondé sur la chimie délicate des sels de fer et d’argent. Quatre mois de travail ont été nécessaires pour réaliser quinze portraits de femmes – dont un autoportrait – en tirages ovales. Comme un écho aux médaillons anciens dans lesquels on scellait l’image des êtres chers.

Sur fond noir, les visages aux lèvres d’encre et aux teints diaphanes oscillent entre apparition et effacement. Car le kallitype, avec sa densité et ses noirs veloutés, agit, de fait, comme un épiderme, une matière dans laquelle la lumière semble s’acharner à pénétrer. Quant au format oblong, il fait affleurer la mémoire des grands portraits féminins du début du XXᵉ siècle dont ceux de Madame d’Ora, figure énigmatique de la photographie viennoise, qui immortalisa aussi bien Gustav Klimt et Coco Chanel que les ravages de la guerre.

En renouant avec cette technique ancienne, Anna Prudhomme ne se livre pas seulement à un exercice nostalgique : elle actualise le geste du portraitiste, y insuffle une gravité théâtrale et contemporaine. Black Lips se lit comme une méditation sur la présence et la disparition. La photographie devient, à nouveau, le lieu d’un visage et non plus d’un acte performatif comme dans la pratique du selfie.

Arachnées, l’autre série photographique d’Anna Prudhomme inspirée par une figure mythologique

Dans la mythologie gréco-romaine, aucune broderie ne résistait au talent d’Arachné, tisseuse hors pair et malencontreuse victime du courroux de la déesse Athéna, jalouse qu’une simple mortelle puisse prétendre à un tel talent d’artisanat. Sortie victorieuse d’un défi lancé par la fille de Zeus elle-même, Arachné subit aussitôt l’ire de cette dernière. Ravagée par la honte de son arrogant succès, elle décide de mettre fin à ses jours et se pend. Mais une seconde vie lui sera finalement offerte, sous la forme d’une araignée cette fois, afin que sa toile puisse enfin s’étendre pour l’éternité…

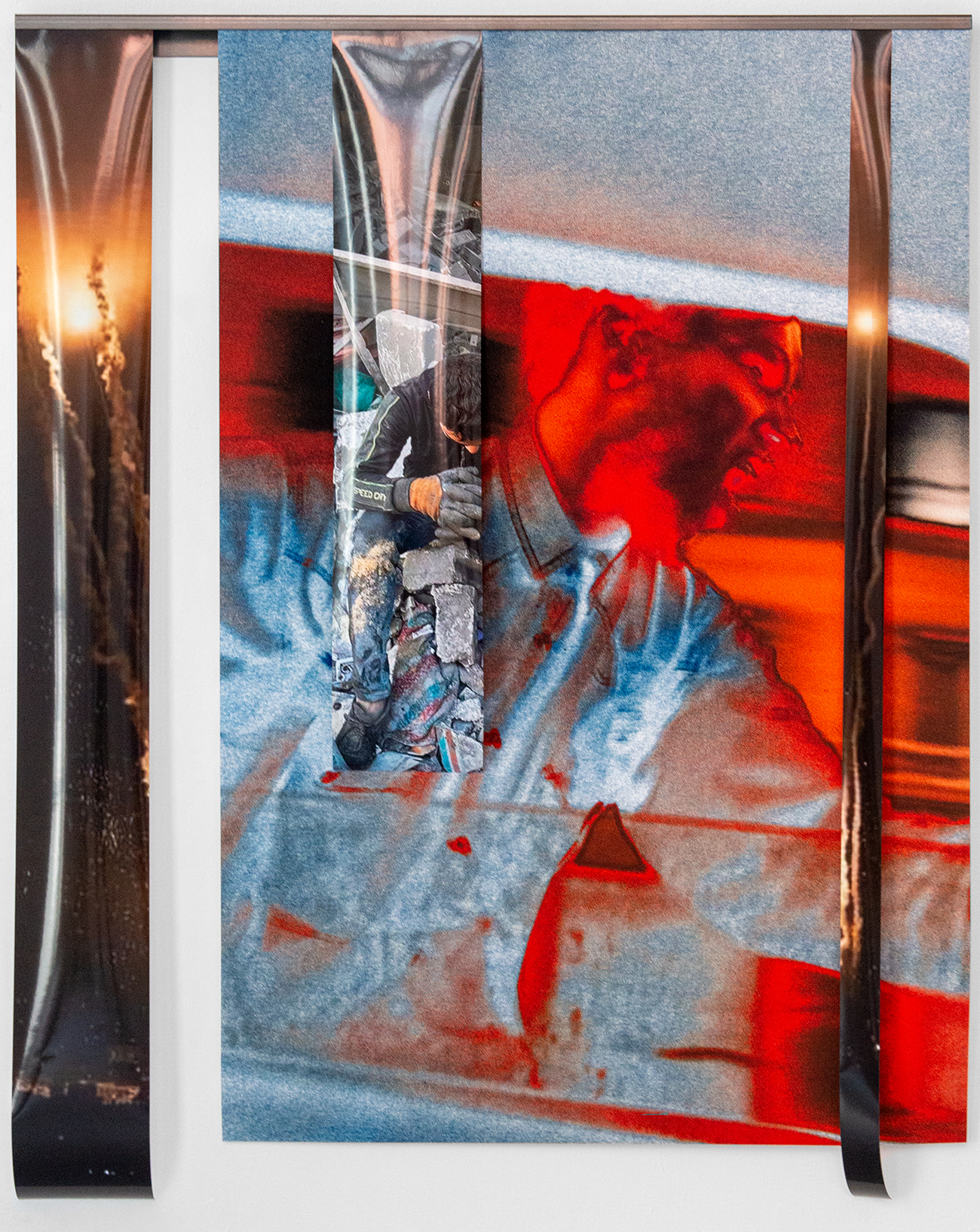

Un an plus tôt, Anna Prudhomme enfermait plutôt ses modèles dans un voile de tulle inextricable – et dans le cadre d’une photographie. Inspirée par le travail de Julia Margaret Cameron (1815-1879) et de Francesca Woodman (1958-1981) – deux artistes dont les travaux ont été réunis en 2024 lors d’une exposition de la National Portrait Gallery, à Londres –, la Parisienne révèle, dans sa série sobrement intitulée Arachnées, des corps, des regards, des visages et des complexes évanescents. Des identités, tout simplement.

Une séance qui se déroule dans le noir complet, comme s’il fallait que l’obscurité survienne pour qu’enfin les corps prennent vie. Des figures figées, surnaturelles, puissantes et vulnérables à la fois qui démontrent, une fois de plus, que le corps dénudé d’une femme peu évidemment échapper à l’érotisme… Rencontre.

L’interview de la photographe Anna Prudhomme

Numéro : Ces femmes posent-elles devant votre objectif pour se montrer aux autres ou pour se découvrir elles-mêmes ?

Anna Prudhomme : Je pense qu’aujourd’hui, tout le monde a envie de se montrer, c’est propre à notre époque. Mais dans cette série, il y avait aussi un vrai exercice de regard sur soi. Avec cette esthétique inspirée du XIXᵉ siècle [Black Lips, ndlr], on croirait des images exhumées d’une vieille boîte oubliée dans un manoir. Donc ce sont elles, mais pas tout à fait non plus…

L’érotisme, qu’il soit suggéré ou détourné, occupe-t-il une place dans vos séries Arachnées et Black Lips ?

Non, le terme n’est pas déplacé. Les images sur lesquelles les femmes sont les plus dénudées sont souvent celles où l’érotisme frappe justement le moins. Ma recherche est avant tout esthétique : que disent visuellement ces figures immobiles ? Les femmes portent encore le poids de la représentation, elles demeurent des objets de regard avant d’être des sujets. Dans Arachnées, elles incarnent différentes facettes de la féminité : la sensualité, la pudeur, la force ou la grâce. Certaines images dérangent, et c’est bien. Dans Black Lips, certaines femmes dégagent naturellement une énergie érotique, d’autres la retiennent. Quand elles en ont conscience et qu’elles jouent avec, cela fait partie du portrait. Chaque image traduit une présence singulière : chez certaines, la photographie explore la désirabilité et la conscience du corps ; chez d’autres, elle touche à une forme de retrait.

L’hypersexualisation vise-t-elle à justifier votre propos ?

Je voulais surtout que les images se répondent entre elles. Dans Arachnées, vous trouverez la figure de la femme enceinte, mère absolument intouchable, celle de la jeune vierge effarouchée, également intouchable, puis d’autres femmes, clairement sexualisées, en porte-jarretelles, par exemple, qui ont pleinement conscience du pouvoir de leur féminité… Chaque modèle pouvait jouer et s’approprier cette toile comme il le souhaitait. Certaines en faisaient une parure royale, d’autres s’enfermaient dedans ou, au contraire, tentaient de s’en extirper.

Quelle est la différence fondamentale entre un portrait ancien et un selfie contemporain ?

Le portrait, c’est un rituel. Il y a une forme de solennité, une valeur presque sacrée. Les tirages sont uniques, réalisés sur papier coton, travaillés pendant des mois : ils existent comme des objets précieux. Rien à voir avec une image numérique qui tient en quelques mégaoctets sur un téléphone. Aujourd’hui, on ne se fait plus photographier par quelqu’un d’autre, on se photographie soi-même. Or, il fut un temps où aller chez un portraitiste faisait partie de la vie, au même titre que les photos de famille. Ce rapport à l’image s’est complètement transformé.

Et que symbolise la toile de votre série Arachnées ?

Les différentes constructions de la féminité, un carcan que l’on peut accepter où que l’on peut, à l’inverse, totalement rejeter. Cette toile agit comme un costume permettant aux femmes d’incarner un rôle. L’hyersexualisation, on peut se l’approprier, la tordre ou accepter qu’elle devienne notre propre cellule… Avant de me lancer dans cette série, j’ai longuement discuté avec les filles. Je voulais comprendre leur vision de la féminité et de leur propre corps. Le résultat est presque anecdotique comparé à tout le chemin que nous avons parcouru…

Comment avez-vous appréhendé cette séance photographique dans l’obscurité la plus totale ?

Parce que nous étions dans le noir complet, il fallait s’accorder au préalable sur une pose, la figer, puis enfin éteindre la lumière. Les modèles pouvaient faire bouger cette toile assez rigide, une sorte de voile de tulle mais en plastique. L’obscurité était aussi un facteur très important puisqu’elle rendait la séance moins intimidante…

Que voulez-vous dire par là ?

Je me suis moi-même retrouvée dans des situations de vulnérabilité, à l’âge de 16 ans, lorsque je posais devant un objectif. J’ai eu le temps de réfléchir à la façon dont j’aurais voulu être dirigée. Peu importe votre expérience en tant que modèle, il ne sera jamais vraiment agréable de poser en culotte, à moitié nue. Le fait que les filles me voient accroupie face à elles, tordue dans tous les sens, prête à éteindre la lumière, à capturer l’image, puis à rallumer, rééquilibrait un peu les choses… Avec le temps, j’ai appris à transformer le rapport de domination tacite entre un modèle et un photographe. Je voulais que les filles se sentent le plus à l’aise possible et, pour cela, il fallait qu’elles comprennent que j’étais, moi aussi, physiquement en difficulté.

Aviez-vous déterminé le nom de votre série, Arachnées, avant même d’obtenir toutes les images ?

Au départ, la série s’intitulait In A Girl’s Web. La question était simple : êtes-vous la proie coincée dans cette toile ou, au contraire, l’araignée qui la produit ? Je songeais alors à la dichotomie force/faiblesse qui reste l’apanage du genre féminin. La figure d’Arachné n’est venue que bien plus tard : une femme qui crée, une femme résolument féministe qui s’oppose, dans ses créations, aux figures de l’Olympe. J’ai donc cherché à essentiellement capturer des femmes artistes…

Faut-il forcément dénuder les femmes pour proposer une œuvre féministe ?

Je comprends ce que vous voulez dire. Dans mon travail, le nu fait moins référence à une revendication féministe qu’à une esthétique historique et référencée. Pour ne rien vous cacher, dans la première partie de ma série, les modèles portaient des robes, des robes blanches intemporelles. Peu à peu, j’ai inconsciemment choisi les images sur lesquelles les modèles étaient les plus dénudées. Pourquoi ? Sans doute parce que je les trouvais plus vraies. Plus vraies dans chacun des personnages qu’elles incarnaient. Le voile et sa dimension modulable est alors devenu une solution évidente.

Vous proposez différents formats de tirages, comment les avez-vous choisis ?

Je souhaitais proposer différents formats pour construire une sorte de constellation à la manières des portraits de famille anciens dans les vieilles demeures anglaises. L’utilisation de la marie-louise [un cadre intermédiaire placé entre une œuvre encadrée sans vitre] nous projette dans un autre temps et évoque les médaillons dans lesquels on glissait les portraits de nos proches. Concernant le tirage papier, j’ai choisi le plus mat possible. Une sorte de papier à dessin qui fait aussi référence aux techniques d’impression du XVIIIᵉ siècle.

Comment expliqueriez-vous votre travail à une petite fille de dix ans ?

Je lui dirais que je cherche à construire un imaginaire, à comprendre ce que signifie “le féminin”. Je lui dirais que ce n’est qu’une construction, des rôles joués par des femmes différentes, à des moments différents. Si elle le souhaite, elle peut être toutes ces femmes à la fois… ou aucune d’entre elles.

Arachnées (2024), et Black Lips (2025), deux séries photographiques d’Anna Prudhomme.