16

16

Rencontre avec Ariel Wizman : “En interview, j’avais souvent envie que les gens s’en aillent.”

L’ancien agitateur de la chaîne Canal+ quitte les médias pour se lancer dans le commerce: il a récemment obtenu la franchise exclusive du label chinois Miniso — spécialisée dans les biens de grande consommations, pour son implantation en France. L’occasion de revenir (tristement) avec lui sur le déclin progressif des médias traditionnels.

Propos recueillis par Alexis Thibault.

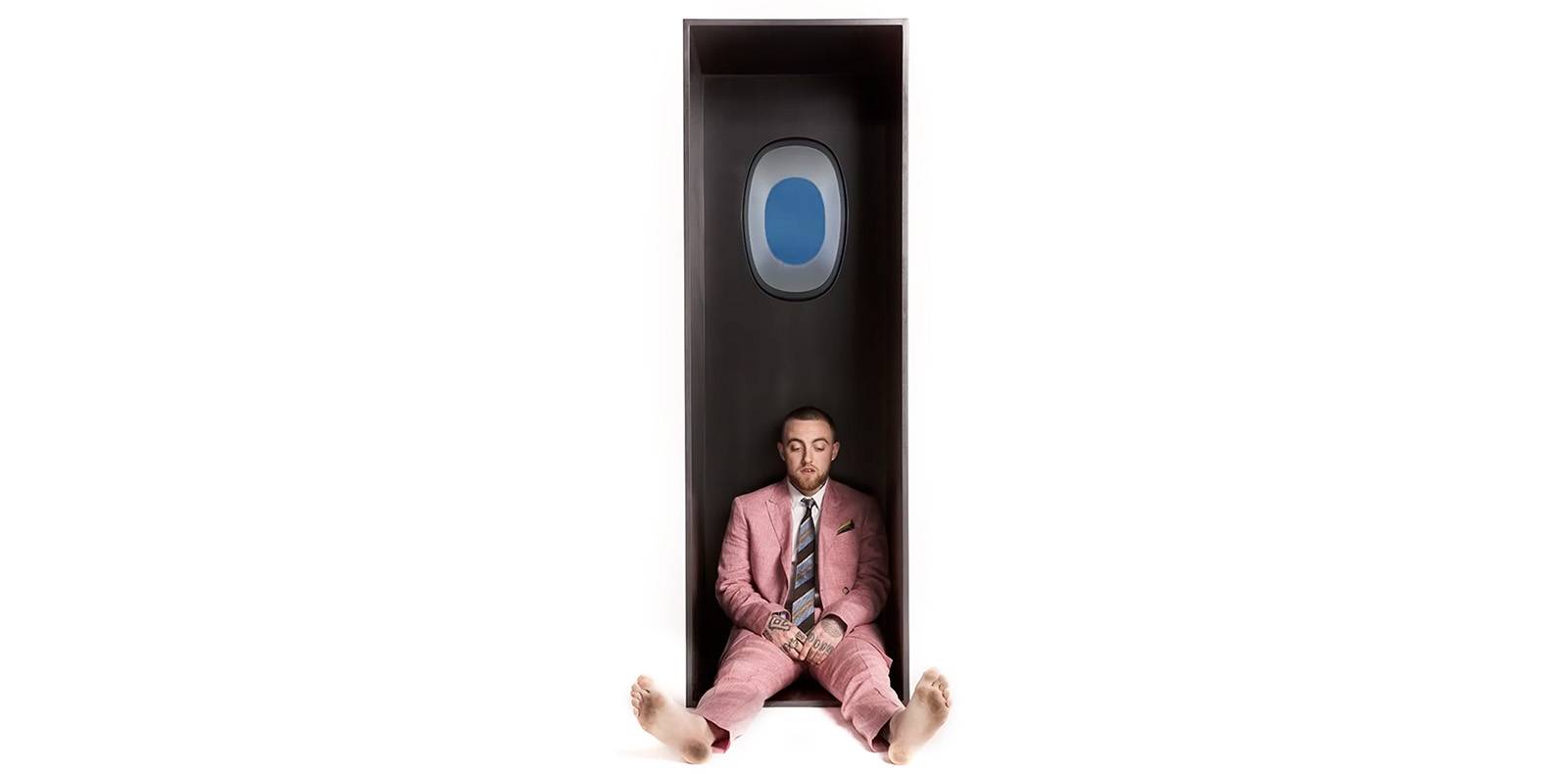

Les yeux en l’air, Ariel Wizman se remémore toutes les facéties qu’il a pu faire chez Canal +. Cette époque où il arpentait la Croisette en scooter, en plein Festival de Cannes, et prenait l’antenne à son gré, débarquant dans le lobby bondé du Martinez pour lancer un gospel improvisé avec la première célébrité venue et ses gardes du corps acariâtres. Né à Casablanca en 1962, ce passionné de philosophie s’invite sur l’antenne de Nova en 1993. Il marque aussitôt les auditeurs par sa gouaille, son impertinence et, surtout, par le duo qu’il forme avec un certain Edouard Baer. Devenu journaliste et chroniqueur, il publie alors dans Actuel, Grazia ou L’Express avant de ponctuer les émissions de la chaîne Canal + par ses chroniques et ses vannes acerbes dans les années 2000. Et lorsqu’il n’est pas sur les plateaux de télévision, Ariel Wizman rythme les soirées des noctambules invétérés en tant que DJ, ou produit des bandes originales pour les défilés de mode. Aujourd’hui, tout ça est derrière lui. Il a changé radicalement de cap en obtenant la franchise exclusive de Miniso, cette chaîne chinoise d’inspiration japonaise spécialisée dans les biens de grande consommation qui compte 4200 boutiques dans plus de 80 pays. Un projet fou qui lui permet, fort heureusement, de conserver ses costumes à la coupe impeccable. Rencontre.

Numéro: Êtes-vous inconsolable depuis que vous n’êtes plus sous le feu des projecteurs ?

Ariel Wizman: Non, je ne me sens nullement dégradé, bien au contraire. J’ai même l’impression de retrouver ma liberté. Finalement, c’est plutôt agréable de redevenir anonyme. Je pensais que la notoriété – toutes proportions gardées – me marquerait comme un tatouage. Je constate que l’on peut totalement s’en défaire. Le pire serait de s’y accrocher fermement.

D’ailleurs à qui suis-je en train de m’adresser ? Un journaliste ? Un DJ ? Un comédien ? Un entrepreneur bientôt millionaire ?

Je suis toujours DJ (rires). Lorsque j’ai commencé, je ne mixais que de la salsa dans les communautés colombiennes. À la fin des années 80, j’ai commencé à traîner avec un dénommé Pat Cash, le mec le plus extravagant de Paris. On organisait des raves clandestines sous l’Opéra de la Bastille ou sous le tunnel de la Défense. Un groupe électrogène, 1000 personnes et c’était parti ! À l’époque, on comptait même un certain David Guetta dans nos rangs. Depuis, Pat Cash est devenu rabbin et a filé en Israël… Pour répondre à votre question, sachez que tout le reste m’intéresse beaucoup moins qu’avant. Et rejoindre l’équipe de Miniso est de loin mon projet le plus ambitieux. Tout se passera à travers un produit, mon avenir ne dépend plus de l’approbation des gens quant à ma gueule, mes paroles et mes fringues…

Vous qui êtes toujours tiré à quatre épingles, êtes-vous en réalité un grand complexé comme tous les autres férus de mode ?

J’ai grandi très tard, donc j’ai été complexé très jeune. À 15 ans, j’ai découvert le mouvement punk qui m’a permis de sortir de mon cocon. Les vêtements m’ont permis de m’inventer, moi, prisonnier de ma banlieue morne de l’Essonne. Mais c’était une autre époque, celle du Palace où l’on pouvait se retrouver à deux mètres de Karl Lagerfeld et d’Inès de La Fressange.

Vous vous lancez cette année dans “la grande aventure Miniso”. Avez-vous suivi des stages mortifères et hors de prix pour manier le discours d’entreprise comme personne ?

J’ai suivi une formation à l’ESCP Business School car j’ai remarqué que les lecteurs de The Economist sont beaucoup plus intéressants que ceux de Technikart… Je me suis donc intéressé de près à l’économie, au commerce, au marketing et à la data. Dans ces domaines il faut être ultra précis car la moindre erreur se paie cash contrairement au journalisme qui est une science de l’inexactitude…

Plaît-il ?

Aujourd’hui, le journalisme s’assortit de bien trop de choses négatives. Il faut être agressif, chercher la polémique et la confrontation en permanence. J’ai connu une époque où les débats étaient bien plus calmes et les positions plus modérées. Rien à voir avec cette classe agitée où des types balancent des boulettes de papier à tout bout de champ. Le journalisme a trop changé à mon goût, ce n’est plus du tout le même métier.

Sous-entendez-vous qu’il serait bon pour moi que je déguerpisse illico ?

Pas forcément… Mais envisagez quand même une porte de sortie. Mes dernières années de radio et de télévision m’ont fait prendre conscience que ce n’était plus aussi intéressant intellectuellement et économiquement qu’autrefois. La faute aux réseaux sociaux sans doute…

… que vous fustigez depuis un moment déjà. En 2013, sur le plateau de La Nouvelle Édition, vous avez-fait remarquer à Nabilla qu’elle n’avait “pas encore fait le Journal du hard et [qu’elle] aurait peut-être dû commencer par ça.” Était-ce une façon d’exprimer votre mépris à l’égard des nouvelles célébrités d’aujourd’hui ?

Je n’aurais jamais dû lui dire ça. C’était profondément idiot et irrespectueux. Je n’ai rien contre cette jeune fille vous savez. Mais je n’aimerais pas être un influenceur en 2020, ces stars éphémères dont l’ascension est fulgurante mais la chute ultra dégradante. Je suis persuadé qu’ils travaillent un peu. En revanche, ils ne font pas partie des gens que j’admire intellectuellement. Ils poussent à la consommation tout en étant consommés eux-même.

Un peu comme vous lorsque vous faisiez de la télévision, finalement.

Beaucoup moins. Leur quête de notoriété arrive bien trop tôt pour qu’ils n’en sortent pas abîmés. À la télévision, j’ai eu la chance d’être entouré de gens visionnaires qui m’ont toujours mis à l’aise. J’ai toujours fait attention à ne pas devenir fou, en concentrant mon regard sur les gens avec qui je partageais le plateau plutôt que sur le nombre de téléspectateurs qui nous suivaient.

On vous a longtemps vu amuser la galerie aux côtés d’Edouard Baer dans les années 90. Pourquoi certains types peuvent faire les pitres puis évoquer des sujets très sérieux le lendemain sans que cela ne gêne personne ?

J’ai eu beaucoup de chance en commençant sur Nova avec Edouard. À l’époque, on pouvait presque faire ce qu’on voulait avec un budget de trois francs six sous. Et surtout, on voulait donner aux gens l’exemple d’une certaine forme de liberté. Aujourd’hui nous ne sommes plus vraiment dans la “déconne” ou le “joyeux bordel” mais plutôt dans l’ère des vannes mitraillées sans arrêt, comme des punchlines de rappeurs. Il serait bon de sortir de l’idée selon laquelle intellectualiser les choses, c’est forcément les rendre plus complexes. Quand on y pense, il n’y a rien de plus intellectuel que des gosses qui tentent désespérément de percer sur TikTok. C’est une vraie démarche : la rationalisation de la spontanéité.

Après tout ce que vous avez vécu à la télévision, n’avez-vous pas peur de vous emmerder profondément ?

Non, pas du tout. J’ai toujours fait ce que j’avais envie de faire. Lorsque je ne suis plus satisfait, je passe à autre chose. Et quand vous avez fait tous les trucs marrants que vous pouviez faire, que vous avez connu la bonne époque entouré des bonnes personnes, vous n’avez surtout pas envie de décliner. J’ai rencontré des écrivains et des philosophes qui m’ont bien plus fasciné que des acteurs ou des chanteurs, à l’exception de David Bowie qui a hanté toute ma jeunesse et m’a frappé par son humilité folle lorsque je l’ai enfin rencontré. J’ai fait des milliers d’interviews dans ma vie et, croyez-le ou non, mais j’ai souvent eu envie que les gens s’en aillent. Pendant la publicité, il m’arrivait de glisser : “Vous savez, j’ai la politesse de ne pas dire ce que je pense de votre dernier film, ayez au moins l’élégance de répondre à mes questions…”