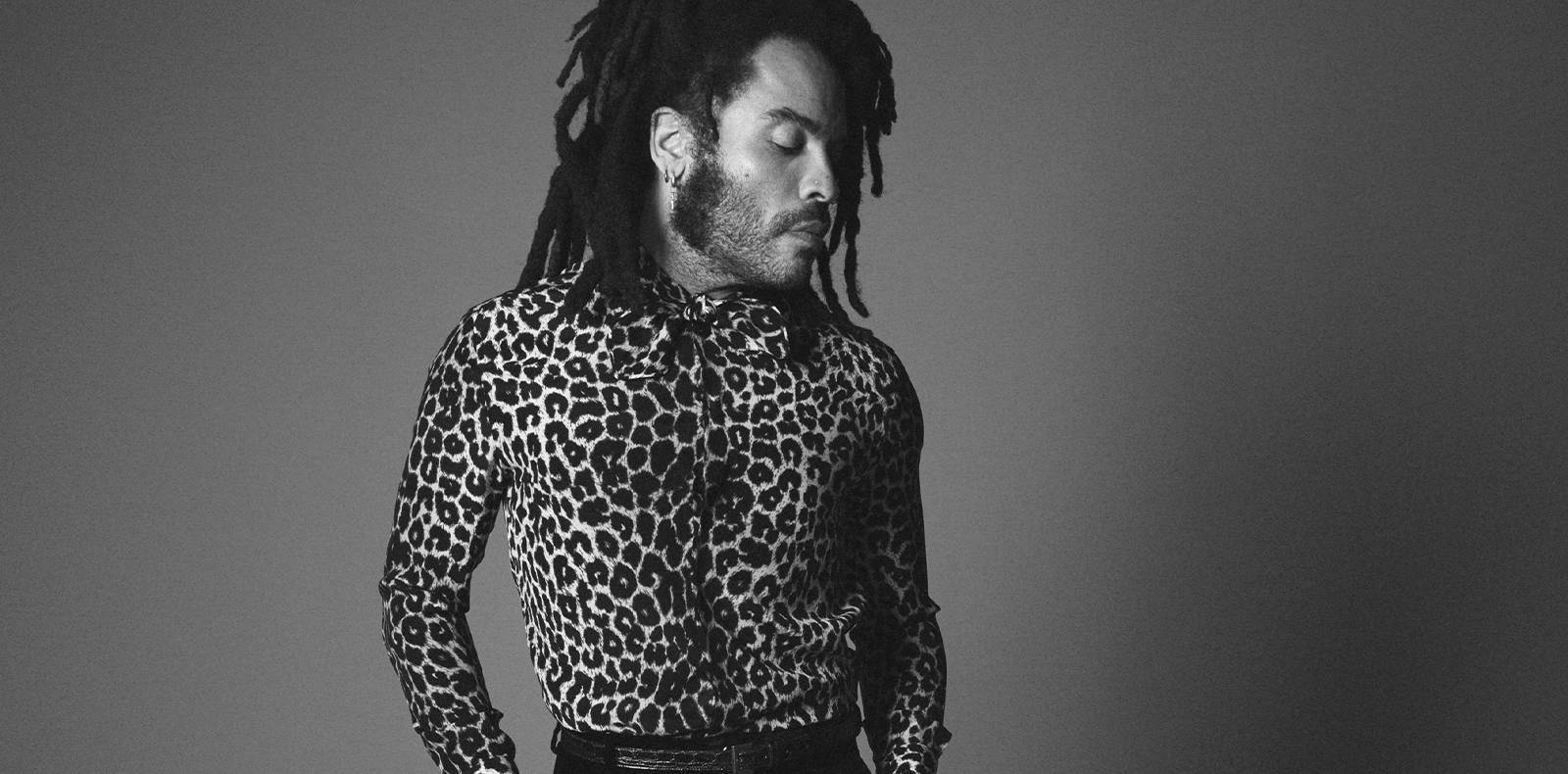

27

27

Ellsworth Kelly au Centre Pompidou: l’homme qui a influencé le pop art et le minimalisme

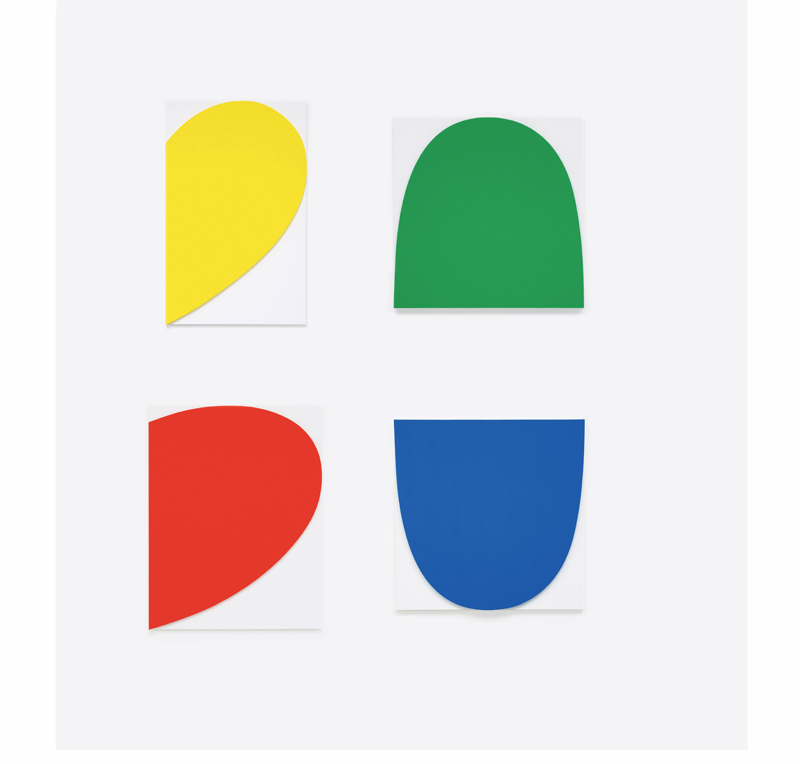

Avec son travail aléatoire des couleurs, sa mise en relief des châssis et ses lignes nettes, il a fortement influencé le pop art et le minimalisme. Ellsworth Kelly, disparu en 2015, a poursuivi sans relâche ses recherches sur les possibilités de la peinture. Jusqu’au 27 mai, le Centre Pompidou réunit six “Fenêtres” de l’artiste mais aussi des peintures et des dessins. Retour sur notre rencontre avec le peintre et sculpteur.

Propos recueillis par Hans Ulrich Obrist.

Pionnier de l’abstraction d’après-guerre, Ellsworth Kelly est un des titans de l’art américain du XXe siècle. Le peintre et sculpteur s’est consacré depuis plus de soixante ans à l’élaboration d’un langage plastique limpide. Dans son travail, la peinture est réduite à ses composantes essentielles : couleur, forme, ligne. Kelly a été associé au Hard Edge (“limite nette”) et au color field painting ; son influence sur le minimalisme et le pop art est indéniable, et il reste une figure majeure de l’abstraction géométrique. Pourtant l’artiste s’est toujours maintenu à l’écart des grands mouvements modernistes.

Jeune homme, Kelly passe six ans à Paris entre 1948 et 1954, où il étudie brièvement à l’École des Beaux-Arts. En 1949, il produit Window I, sa première peinture abstraite créée à partir du motif des fenêtres du musée d’art moderne. À Paris, Kelly croise Constantin Brancusi et Jean Arp. C’est là qu’il réalise ses premiers reliefs, où il combine plusieurs châssis pour créer des “objets tableaux” qui font basculer sa peinture dans le tridimensionnel. À la même période, l’artiste développe les shaped canvases qui deviendront sa signature : des toiles de formes irrégulières, libérées du diktat de l’orthogonalité. La peinture se pose alors en motif architectonique qui entre en dialogue avec le “fond” constitué par le mur.

De retour à New York dans les années 50, Kelly jouit d’une certaine considération, mais reste sous-estimé par rapport aux nouvelles stars du pop art naissant, Jasper Johns, Robert Indiana et Robert Rauschenberg. Il faudra attendre 1973, et sa première exposition au Moma, pour que l’artiste obtienne enfin la reconnaissance qui lui est due. La peinture de Kelly est une peinture toute de couleur et d’espace ; elle existe en rapport direct avec le lieu de sa présentation et le corps du spectateur. “Avec Ellsworth, il n’y a pas de message”, dit le critique d’art américain Robert Storr, “juste une expérience”.

Numéro : Dans une interview que vous avez accordée à la revue d’art allemande Monopol,vous avez raconté que l’un des premiers conseils que vous aviez reçus de l’un de vos professeurs était de dessiner d’après nature, ce qui ne se fait plus tellement dans l’enseignement artistique.

Ellsworth Kelly : Quand j’étais dans l’armée, en allemagne puis en France, en 1944, j’ai dessiné des gens partout où l’on s’arrêtait. Je me souviens en particulier d’un dessin réalisé dans une zone qui avait été bombardée. Il y avait des populations déplacées, et parmi elles des russes et des serbes. Je les ai dessinés. Plus tard, quand je suis allé à Boston, mon professeur de dessin a essayé de m’apprendre à voir. Il m’a dit : “Si l’on apprend à voir ce que l’on regarde, si on l’étudie d’un point de vue visuel, tout le monde peut apprendre à dessiner.” Quand j’habitais à Boston, j’ai enseigné l’art dans un centre d’œuvres sociales, et j’ai essayé d’appliquer cette méthode d’apprentissage avec les enfants. J’aimais la façon dont ces jeunes dessinaient, parce qu’ils avaient un geste naturel, comme Picasso et Matisse, qui étaient des “dessinateurs naturels”. Cela a plus à voir avec la façon dont on étudie l’objet que l’on dessine qu’avec sa nature. Je dis toujours qu’il faut mettre son esprit au repos et se contenter de regarder, sans essayer de chercher à y mettre une signification. Mes dessins de plantes sont avant tout des lignes. Je fais parler des lignes. Les gens ne comprennent pas toujours mes dessins de plantes, ils pensent que ce sont des dessins de fleurs, de tiges ou de feuilles. Mais c’est surtout une recherche et une liberté qu’on a dans la main et dans l’œil, liée à ce que l’on regarde, et tout cela doit fonctionner ensemble. Vous, vous avez bien grandi à Zurich ? Avez-vous connu Max Bill à cette époque ?

“Beckmann et Picasso étaient des héros, mais je sentais que je ne pouvais pas peindre comme eux. Je voulais vraiment produire un travail que je n’avais jamais vu avant dans l’art.”

Non, j’étais trop jeune. Je n’étais encore qu’un enfant dans les années 70-80, et lui avait déjà un certain âge. Avez-vous été proche de Max Bill ?

Je suis allé lui rendre visite en 1949. J’avais entendu dire qu’il voulait fonder un nouveau Bauhaus, et j’ai pensé qu’il pourrait peut-être y avoir du travail pour moi. Il m’a dit : “Qu’est-ce que tu pourrais bien faire pour moi ?” il a été très méprisant.

Grandir en Suisse avait quelque chose d’un peu oppressant, sensation que l’on retrouve dans l’univers de Max Bill. C’était une chose contre laquelle on a envie de se rebeller quand on est enfant…

Avec Richard Paul Lohse, Max bill avait élaboré un programme auquel ont collaboré beaucoup d’artistes abstraits français. J’ai senti qu’il fallait que je prenne mes distances avec ce mouvement, parce qu’il n’avait pas beaucoup de sens pour moi. Leur travail ressemblait trop à du design. J’avais besoin de m’engager dans une chose qui me semble fondée, de développer une philosophie personnelle. Chaque être, chaque artiste a besoin de définir un système de valeurs qui lui soit propre. À cette époque, je n’arrivais pas à trouver cela chez aucun autre artiste.

“Mes premières peintures étaient des reliefs blancs nés directement des façades d’immeubles.”

Vous n’aviez donc pas un gourou ou un héros auquel vous référer ?

Beckmann et Picasso étaient des héros, mais je sentais que je ne pouvais pas peindre comme eux. Je voulais vraiment produire un travail que je n’avais jamais vu avant dans l’art. J’avais passé le printemps 1949 sur une île de Bretagne (belle-Île), où j’avais peint une borne kilométrique et un cadre de fenêtre. C’était la première fois que mon sujet prenait de l’importance et que j’étais capable de le peindre d’une façon différente. Quand je suis rentré à Paris, je suis allé voir une exposition au musée d’Art Moderne de la Ville de Paris où les tableaux étaient de très petites tailles. Je me suis rendu compte que les grands cadres de fenêtre du bâtiment m’intéressaient plus que ce qui était exposé à l’intérieur. C’est après ça que j’ai peint Window, Museum of Modern Art, Paris.

Qui date de 1949…

Je me suis dit qu’il fallait que je fasse une réplique de ces deux panneaux. Le processus a pris un an, et je me suis mis à faire uniquement des travaux sur panneaux. C’est avec Window que j’ai commencé à utiliser deux panneaux, et j’ai ensuite développé cette technique en faisant des peintures à panneaux multiples : une couleur, un panneau. avec ce type de peinture, j’ai aboli la forme et le fond traditionnels. Je ne voulais pas dépeindre la nature, je voulais produire les panneaux dans l’espace littéral. Pas une description, mais un objet. Un “objet-tableau”. J’ai toujours trouvé intéressant d’établir un pont entre l’art et l’architecture.

Dans vos premières œuvres, l’architecture vous a au moins autant inspiré que l’art. Vous avez visité beaucoup de bâtiments en France, vous vous êtes intéressé aux détails architecturaux. Un jour, vous avez dit également que les cathédrales romanes vous fascinaient autant que l’art…

Mes premières peintures étaient des reliefs blancs nés directement des façades d’immeubles. L’architecture romane, c’est avant tout des pierres, de belles pierres assemblées. En visitant le cloître de Thoronet, dans le midi de la France, je me suis senti chez moi en raison de la façon dont les moines l’avaient construit au XIIe siècle. Il est nourri de leur foi. Aujourd’hui, la religion occupe une place très différente pour nous, et il est difficile de penser que quelque chose d’aussi beau qu’une église romane, ses pierres, son architecture, ait justement été créé pour elle. Il y a un site au nord d’Arles, une grande tour vide en ruine qui est magnifique. Elle m’a rappelé une de mes premières peintures qui date des années 50.

Oui, elle est tout près d’Arles.

En 1951, je me suis rendu à Sanary-sur-Mer, dans le sud de la France. J’avais fait ce voyage spécialement pour aller voir les unités d’habitation de Le Corbusier à Marseille. J’avais remarqué qu’il utilisait de larges panneaux de couleur sur ses façades. Je n’aimais pas les couleurs dans la décoration, mais j’aimais l’idée de les utiliser en architecture. Avant cela, à Paris, j’avais souvent visité le bâtiment de Le Corbusier à la Cité Universitaire. En 1952, on a montré des diapositives de mon travail à Le Corbusier, et il a demandé : “Il a quelles dimensions, ce travail ? Et ça, ça fait quelle taille ?” et il a ajouté : “Vous, les jeunes peintres, vous avez besoin d’une nouvelle architecture, mais le problème c’est qu’il n’y en a pas.”

“J’avais écrit à l’ancien critique architectural du New York Times, à propos du World Trade Center, en lui disant que c’était un artiste qui devait réaliser ce projet, pas un architecte ou un designer. Ça devait être une expérience visuelle.”

Avez-vous collaboré avec des architectes ?

Oui. J’ai fait un projet pour le tribunal fédéral de Boston avec l’architecte Harry cobb, qui m’avait demandé de participer au concours. Il avait vu le projet que j’avais réalisé pour le musée de l’Holocauste à Washington DC, et il voulait faire quelque chose du même genre pour son bâtiment. J’ai rencontré les deux juges qui travaillaient là. L’un d’entre eux, le juge Stephen G. Breyer, travaille aujourd’hui à la cour suprême. Quand je l’ai rencontré, c’était encore le premier magistrat de Boston. J’avais apporté avec moi une petite maquette de la rotonde d’entrée du bâtiment, qui a un mur incurvé de près de trente mètres de hauteur, avec neuf panneaux colorés de trois mètres trente-cinq sur quatre. Le juge Breyer m’a demandé ce que cela signifiait. Je lui ai répondu qu’il s’agissait de couleurs reliées entre elles par le panneau noir central, comme les juges dans leur robe noire. Ils ont ri, la réponse leur a plu.

Et ils l’ont fait ?

Oui. En tout, il y a vingt et un panneaux colorés situés en différents endroits du bâtiment. Quand on se déplace à l’intérieur, on a toujours un fragment de couleur dans l’œil.

J’aime demander aux artistes de parler des projets qu’ils n’ont pas réalisés. Pourriez-vous me parler de votre monticule vert pour le World Trade Center ?

J’avais écrit à Herbert Muschamp, l’ancien critique architectural du New York Times, à propos du World Trade Center, en lui disant que c’était un artiste qui devait réaliser ce projet, pas un architecte ou un designer. J’avais suggéré de faire un énorme monticule vert pour cet espace et rien d’autre, pas de bâtiment. Ça devait être une expérience visuelle. le New York Times avait publié une photo aérienne de la zone du World Trade Center. J’ai collé ce monticule vert sur cette photo et je l’ai envoyée à Muschamp. Ce dernier a dit : “C’est une idée merveilleuse, je vais la soutenir.” le monticule devait être assez grand pour permettre de construire tout ce qu’on désirait en dessous.

Cela aurait apporté un peu d’oxygène à la ville…

en hiver, il aurait pu être jaune plutôt que vert…

Une dernière question : Rainer Maria Rilke a écrit un très joli livre de conseils intitulé Lettres à un jeune poète. Quel conseil donneriez- vous à un jeune artiste ?

[Rires.] Eh bien, quand j’ai rencontré Brancusi, il m’a conseillé de trouver un morceau de bois et de le contempler.

Exposition Ellsworth Kelly, jusqu’au 27 mai, Centre Pompidou.