25

25

Blair Thurman in his New York studio: who’s the artist underneath the cowboy hat?

Installations en néons, toiles aux allures de sculptures… Dans ses œuvres, le plasticien new-yorkais détourne les objets familiers de la culture américaine dans de fascinantes compositions abstraites.

Propos recueillis par Nicolas Trembley.

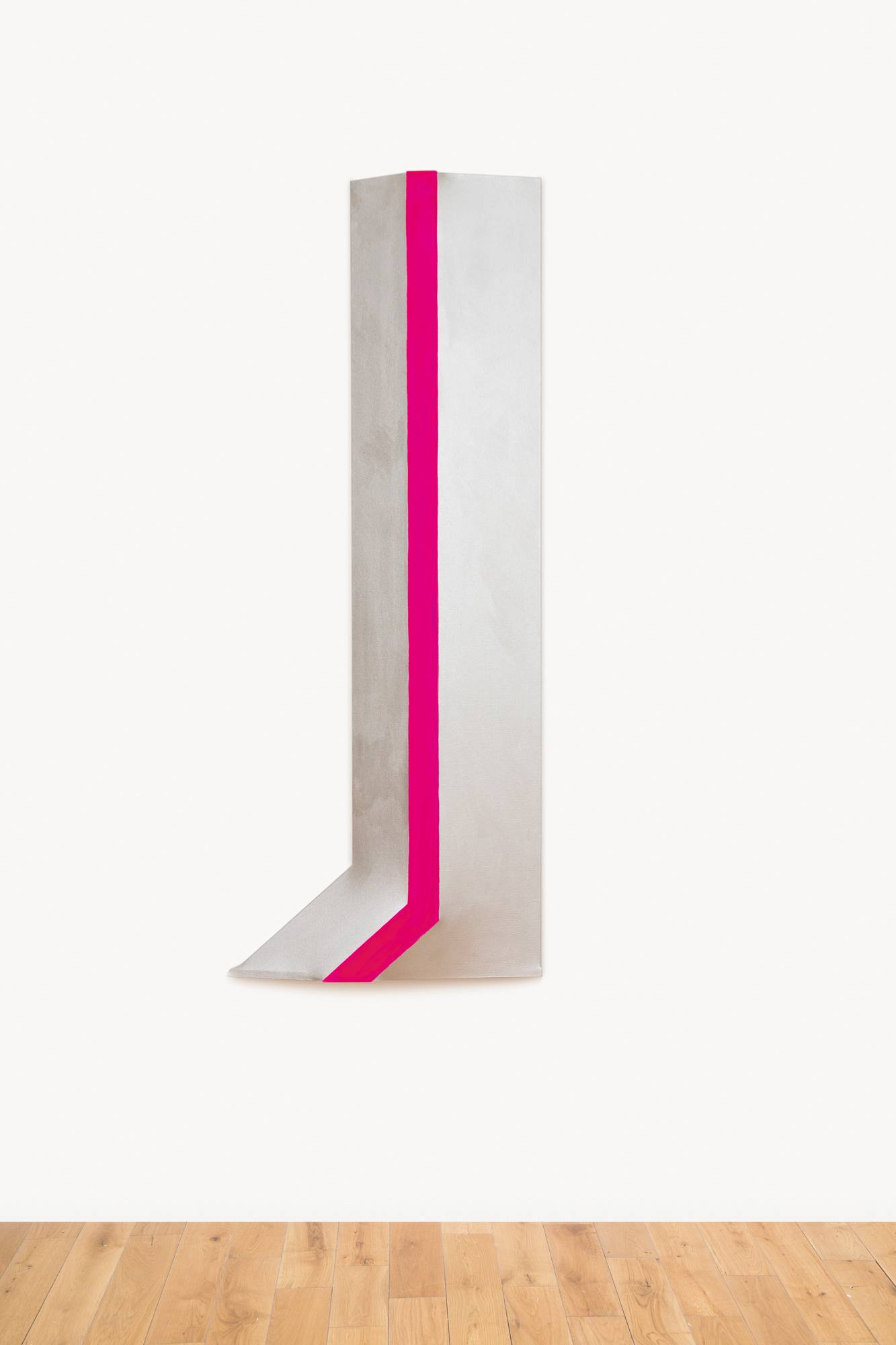

Majoritairement constitué de photos, le site Internet de Blair Thurman évoque son enfance à l’Institut d’art contemporain de Boston (dirigé alors par sa mère) comme l’actualité de son studio à New York, où il manie aussi bien la tronçonneuse que les pinceaux. Dans cet album biographique, on croise ses amis proches et ceux qui l’ont influencé, comme l’artiste disparu Steven Parrino ou encore Nam June Paik, pour qui il a longtemps travaillé. Si on l’a découvert en France chez Triple V ou Frank Elbaz, il a exposé ces dernières années à la Gagosian Gallery à New York, chez Peres Projects à Berlin, ou encore chez Almine Rech à Londres et à Bruxelles. Blair Thurman a désormais trouvé un public pour ses installations de néons et ses peintures à la limite de la sculpture, souvent constituées d’une toile apposée sur des châssis de diverses formes géométriques. À plus de 50 ans, toujours coiffé d’un chapeau de cow-boy, Thurman manie avec humour les codes formels du post-minimalisme et ceux des ready-made de la culture vernaculaire américaine.

Numéro : Quel a été votre parcours ?

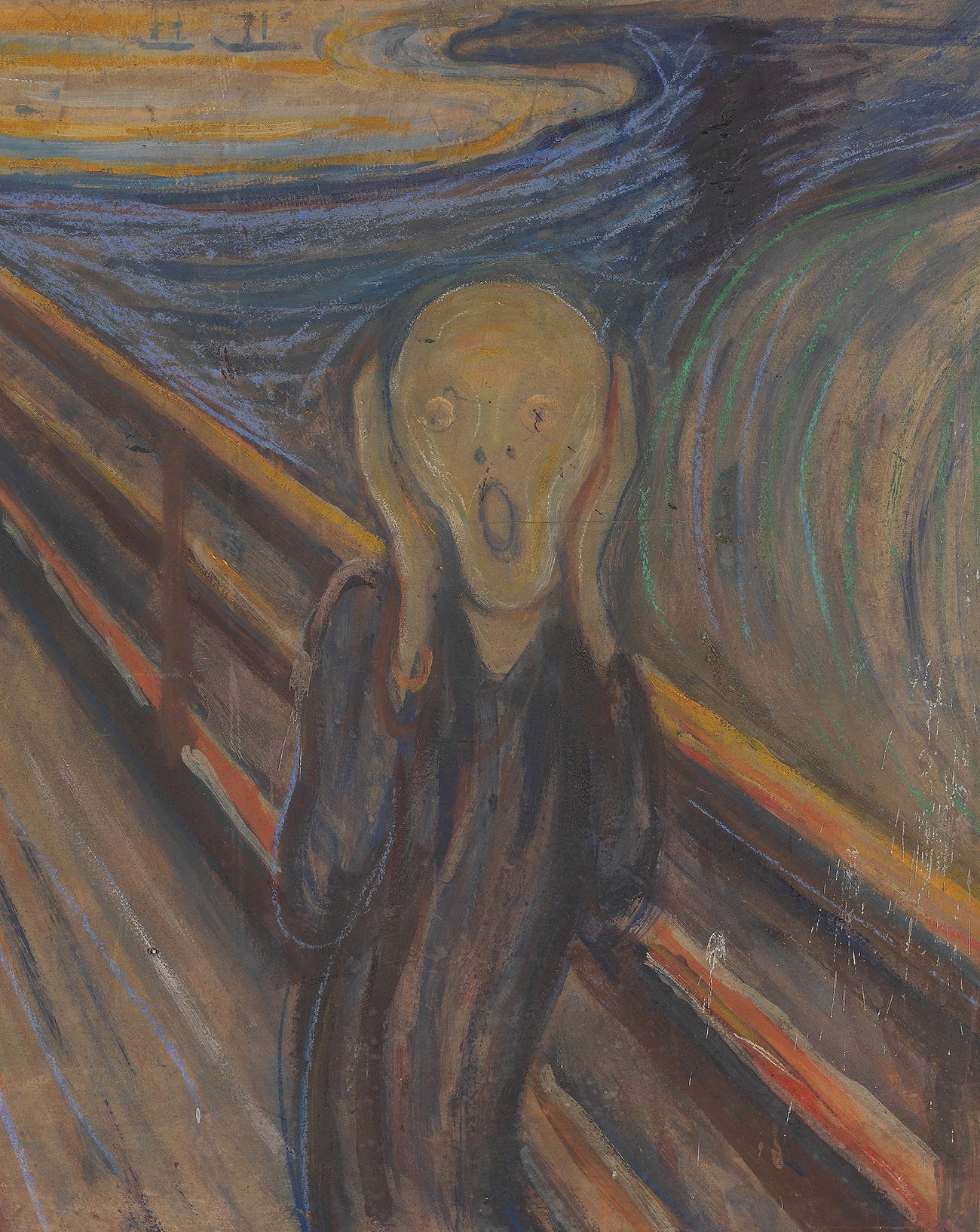

Blair Thurman : J’ai grandi entouré de magnifiques peintures des années 50 et 60. Du pop art et du minimalisme abstrait. Depuis tout petit, j’ai ainsi eu le sentiment de comprendre ce qu’était l’art. J’ai étudié les beaux-arts en Nouvelle-Écosse et je me suis à cette époque particulièrement intéressé à la gravure qui incarnait une forme de discipline dont je ressentais le besoin.

Qui vous a inspiré ?

J’ai toujours aimé Warhol et les aplats du pop art. John Wesley aussi. J’ai lu que John Armleder trouvait que mon travail tenait beaucoup de la customisation. Alors peut-être dois-je aussi évoquer l’influence des jouets Hot Wheels : la peinture Spectraflame, les voitures moulées sous pression. À chaque saison, une nouvelle série était peinte ou customisée. Un peu comme lorsque l’on donne plusieurs déclinaisons de la même peinture. Lorsque je travaille, je pense aussi toujours au précieux conseil que m’a donné Steve [Parrino] : “Représente-toi mentalement la meilleure œuvre d’un de tes peintres préférés. Puis imagine une des tiennes exposée à côté.” Si on est honnête avec soi-même, c’est un excellent test. Et je suis régulièrement recalé.

Vous êtes surtout connu pour vos sculptures en néons et vos “shaped canvas”, toiles aux formes originales. Comment articulez-vous ces médiums ?

Au début, les néons étaient plutôt conçus comme une ambiance, un environnement pour les peintures. Auparavant, je créais des bandes-son pour peintures dans le même but. La différence entre la peinture et le néon n’a pas d’importance, les deux servent le même objectif. Parfois je fais une peinture à partir d’un néon, lui-même fondé sur une peinture. Ou j’utilise les deux techniques ensemble. Les deux peuvent être très poétiques, très nostalgiques. En tant qu’artiste, je me sens plus proche d’un vendeur de voitures d’occasion qui proposerait des modèles intéressants que d’un vendeur de voitures neuves.

La technique est-elle importante pour vous ?

Je n’ai jamais vu une grande différence entre le pop art et le minimalisme abstrait, entre un Warhol constitué de grands aplats, par exemple, et un monochrome. Je fais allusion ici à une sorte de conscience pure de l’oubli qui s’exprime dans la peinture et qui trouve sa source dans un paysage créé par l’homme où prédominent des formes reproduites et perfectionnées. J’ai dû voir les œuvres du peintre britannique Richard Smith, comme The London Scene, à l’âge de 5 ou 6 ans. C’étaient des peintures monumentales. Elles ressemblaient à des panneaux publicitaires en 3D, minimalistes en termes de couleurs et de surface. Les formes géométriques des paquets de cigarettes en relief sortaient physiquement du rectangle habituel, une sorte d’échappée du plan pictural greenbergien. Je n’ai compris que bien plus tard toute l’influence que les peintures en 3D de Smith ont eue sur moi. Je me souviens aussi d’avoir vu à l’époque des œuvres de Frank Stella et d’avoir été très impressionné par leur caractère monumental et par la peinture sur aluminium.

Vous vous inspirez d’images trouvées, de formes familières et de la culture pop. Comment sont-elles apparues dans votre travail ?

Quand j’étais étudiant, j’ai inventé un système de peinture que j’appelais “moins que peinture”. Je déclinais des carreaux, une couleur ou une forme simple. Le but était de favoriser la mobilité du regard plutôt qu’une contemplation globale. Après plusieurs années d’acharnement infructueux, j’ai compris que ce système était trop lourd, trop théorique. Vers la même époque, je ressentais une forte nostalgie de l’esthétique de l’enfance. Et il m’est apparu que les circuits pour petites voitures (comme Hot Wheels et Slotcar) donnaient, d’une façon beaucoup plus légère et élégante, le résultat que je recherchais. C’est l’intérêt de travailler avec des objets récupérés.

Les titres que vous choisissez paraissent très importants pour vous.

Les peintures que j’aime vraiment ont souvent des titres formidables. Pour l’artiste, le titre est l’occasion d’identifier l’intention de l’œuvre par rapport à celui qui la regarde. Est-ce que je te fais un doigt d’honneur ? Est-ce que je te raconte une blague ? Un secret ? Suis-je paternaliste ? Heureux ? Triste ?

Avez-vous le sentiment d’appartenir à une nouvelle génération ou à un certain groupe d’artistes ?

Je crois que je produis mes meilleures œuvres quand je me confronte à d’autres. Et ce n’est pas toujours facile. J’ai ma “famille artistique”, ce sont les gens qui comptent pour moi. Mais je pense que pour produire des œuvres, il faut vraiment être seul.

Blair Thurman est représenté en France par les galeries Triple V et Frank Elbaz. Il est également représenté par la galerie Almine Rech.